【完全版】FSSC22000とは?HACCPとの違いや特徴、取得方法を解説

FAQFSSC22000に関するよくある質問

FSSC22000とは、ISO22000をより強固にした食品安全マネジメントシステム認証のことです。食品業界に関わる事業に携わる方ならFSSC22000という言葉を一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。FSSC22000は、不慮の食品事故や悪意ある者による毒物混入などの食品事故を防ぎ、より確実な食品安全の実現を目指せる内容となっています。

この記事では、FSSC22000の概要や取得方法、取得可能な業種や取得メリット、各種食品安全規格との違いを網羅的に解説していきます。

目次

FSSC22000(食品安全システム認証)とは?

FSSC22000とは、食品安全認証財団(FSSC)が運営する「食品安全認証システムに関する国際規格」です。

この認証の特徴は、日常的な衛生管理だけでなく、「万が一の食品事故が起きた場合にも対応できる仕組み」まで含めて求められる点にあります。

そのため、ルールづくりだけでなく、組織全体で食品安全に取り組む体制の整備が重要になります。取得にあたり文書類の整備だけでなく、建物や工場設計についても要求事項があるため、中小企業よりも大規模な事業者向けの規格となっています。

FSSC22000は、日本・アメリカ・中国などを中心に世界中で取得が進んでいます。

国際的に認知された食品安全認証であるため、海外取引や輸出を視野に入れる企業にとっては、信頼性を高める有効な手段となります。

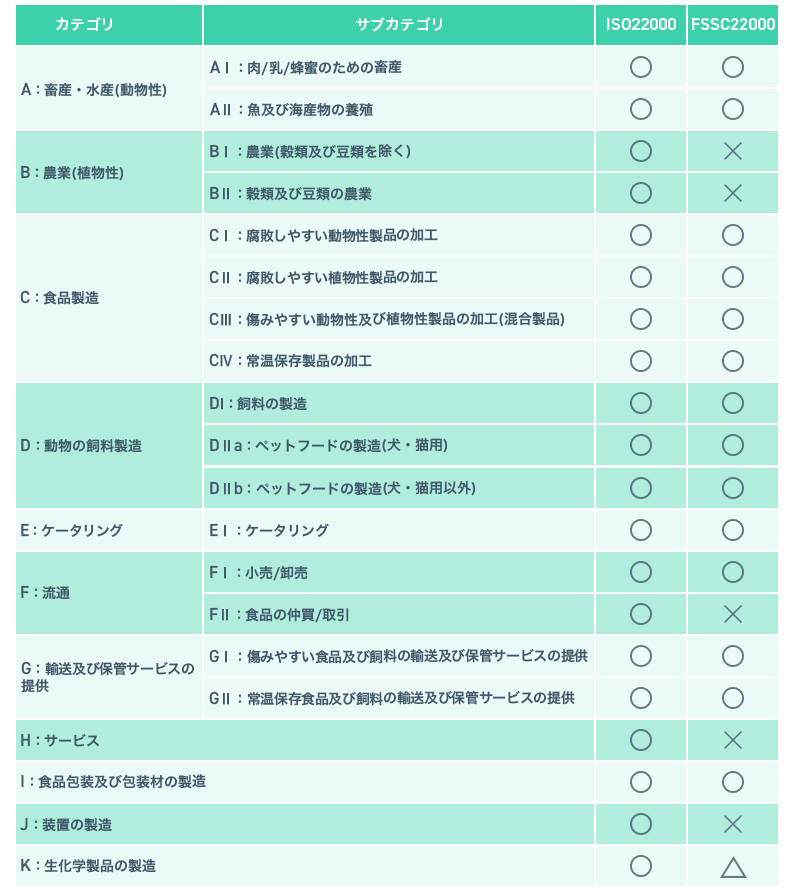

FSSC22000を取得できる業種・事業者

FSSC22000は、フードチェーン全体の安全性を確保することを目的としているため、取得できる業種(カテゴリ)が以下の8つに定められています。

- B:植物の取り扱い

- C:食品製造

- D:動物飼料の製造

- E:ケータリング

- F:取引/小売/卸売及び電子商取引

- G:輸送及び保管

- I:食品包装及び包装材の製造

- K:バイオ/化学製品の製造

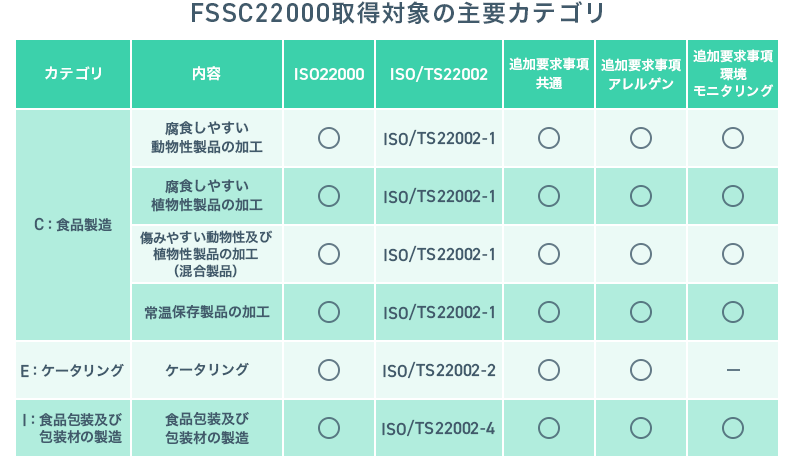

この中でも、特に取得が多いのが「食品製造」「ケータリング」「食品包装及び包装材の製造」の分野です。自社が対象になるかどうかは、事業内容とカテゴリの対応関係を確認する必要があります。

FSSC22000の取得企業は以下の記事をご覧ください。

FSSC22000の認証の仕組み

FSSC22000は、第三者の認証機関によって実施される審査を通じて、要求事項への適合を認証する仕組みです。企業が自社で宣言するものではなく、定められた基準を満たしているかを外部の審査機関が確認します。

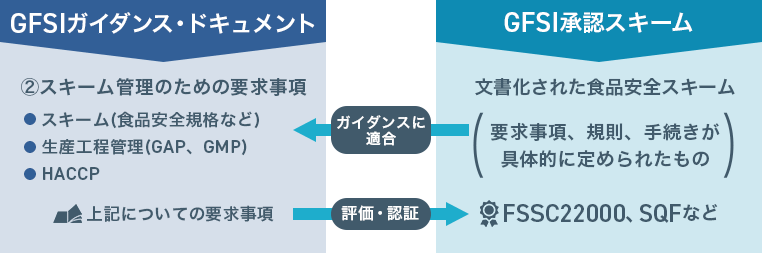

またFSSC22000が国際的に有効である根拠となっているのが、GFSI(Global Food Safety Initiative:世界食品安全イニシアチブ)が認めるGFSI承認スキームであることです。GFSIとは、世界各国の食品安全認証制度の信頼性を評価し、国際的に標準化された基準を提供している非営利活動団体です。

GFSI承認スキームであるため、FSSC22000を取得すると、海外の主要取引先からの信頼や輸出要件の対応にも有利になるのです。GFSIに認定された他の規格(例:SQF、BRCGSなど)と同等の国際的信頼性を得られることになります。

FSSC22000とHACCP・ISO22000との違い

FSSC22000は、HACCPやISO22000とも関連がある食品安全の仕組みですが、それぞれ役割や位置づけが異なります。ここでは、FSSC22000とHACCP、ISO22000との違いを解説します。

FSSC22000とHACCPとの違い

HACCPは手法、FSSC22000は仕組み全体を評価する認証という違いがあります。

HACCPとは、食品に潜む危害要因を分析し、重要な工程を重点的に管理する食品安全の「管理手法」です。

一方、FSSC22000は、HACCPの考え方を取り入れたうえで、組織体制や文書管理、教育なども含めて評価される第三者認証の制度であり、それぞれに違いがあります。

HACCPとの違い

HACCPは食品のリスクを分析し、そのリスクを低減していくための食品安全のための衛生管理手法です。そのため、HACCPはFSSC22000と異なり、食品安全規格ではありません。

FSSC22000とISO22000との違い

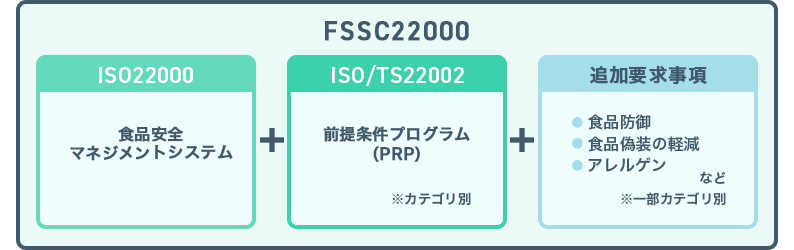

FSSC22000とISO22000との違いは、FSSC22000がISO22000を基盤に、業種別の前提条件プログラム(PRP)や追加要求事項を加え、より具体的かつ厳格に食品安全を管理する認証である点です。

ISO22000はISO(国際標準化機構)が発行している食品安全規格です。一方、FSSC22000は、ISO22000の曖昧な箇所をより明確にするためにカテゴリ(業種)ごとの前提条件プログラムや追加要求事項を設けた認証制度です。そのため、ISO22000よりも厳格な規格といえます。

その他の食品安全システム認証との違い

ここで紹介した以外にも、食品安全に関する制度はいくつか存在します。以下に、代表的な規格についてまとめました。

- JFS-C:日本発の食品安全認証で、国内取引を中心とした事業者向けの規格

- SQF:北米・オセアニア地域を中心に利用されているGFSI承認の食品安全認証

こうした規格と比較すると、FSSC22000は世界的な認知度が高く、国や地域を問わず通用しやすい認証である点が特徴といえます。

FSSC22000を構成する3つの要求事項とは?

FSSC22000の規格要求事項は、ISO22000、ISO/TS22002(前提条件プログラム)、追加要求事項の3つで構成されています。最新の要求事項は、2023年4月のバージョン6.0です。

ISO22000よりも高度な食品安全を実現し、悪意をもつ者による毒物混入などの食品事故を防ぐために、適用範囲を広げ、ハザード管理を求める要求事項を追加しているのです。

FSSC22000バージョン6.0の改訂内容の詳細は、以下の記事をご覧ください。

ISO22000(食品安全マネジメントシステム)

ISO22000はISO(国際標準化機構)が発行している食品安全の国際規格です。食品安全マネジメントシステム、PRPs、HACCPの3つが主な構成要素となっています。

食品安全マネジメントシステム

食品安全マネジメントシステムとは、食品安全を脅かす危害要因などのリスクを減らし、安全な食品を製造することを目的としたマネジメントシステムです。

HACCP

HACCP(危害分析重要管理点)とは、アメリカからはじまった国際的な食品衛生管理手法のことです。HACCPの考え方は、以下のようになっています。

- 「HA(危害要因分析)」:生物・科学・物理といった観点から食品安全における危害要因を分析する。

- 「CCP(重要管理点)」:危害要因を取り除くために管理する必要がある工程の管理ポイント(CP)を明確にする。その場でモニタリングすることが可能な科学的な許容限界と即応の制御手段を用いて、ハザードを許容水準内に低減・除去する工程制御を行うこと。

HACCPは、製造にあたって整備するべき事柄をまとめた一般的衛生管理プログラム(PRPs)を行っているうえで、基準となる「7原則12手順」という導入方法に沿って構築します。

OPRP

OPRP(一般衛生管理オペレーション)とは、ハザードを減少させるための衛生管理です。その際、作業現場でモニタリングできる科学的な処置基準と管理方法によるオペレーションを実施することが求められます。

ISO/TS22002(前提条件プログラム)

ISO/TS22002とは、食品に関わる事業向けの前提条件プログラム(PRPs)の国際規格のことです。

前提条件プログラムは食品安全衛生上におけるハザードを管理するための前提となるルールのことで、ハザード管理がちゃんと機能するように大前提としてやらなければいけないことを言います。例えば、ゾーニング、衛生設備、5S活動(整理、整頓、清潔、清掃、躾)や7S活動(5S活動に加え、洗浄、殺菌)、急速冷却、低温保管などのことです。

食品を扱う業種とそうでない業種で同じ前提条件プログラムを設定するのは無理があるため、ISO/TS22002-1(食品製造)を始め業種ごとに現在6種類の規格が用意されています。

ISO22000でも前提条件プログラムについての要求事項はありますが、内容が具体的に定められておらず、ISO22000を補強する規格となっています。

追加要求事項

FSSC22000の追加要求事項には、大きく以下の3つがあります。

- ISO22000の要求事項を補強するもの

- 現在の食品安全のニーズを押さえたもの

- 食品事故などをキッカケに追加されるもの

ISO22000では、従業員及び関係者は全員悪意のない者という前提のもとで機能するものとなっています。そのため、悪意をもつ第三者に拠る食品事故や会社ぐるみで行われる食品偽装などを防ぐことはできませんでした。

そこで、FSSC22000の追加要求事項には、食品テロや食品偽装に対する対策、アレルゲン管理などが設けられ、万が一の食品事故も防止するための規格となっています。またISO/TS22002-1と同じく、カテゴリ(業種)毎の-2-3-4-5-6の追加要求事項も用意されています。

FSSC22000の追加要求事項は、共通の要求事項と特定のカテゴリ用の要求事項に分けられており、以下の通りになります。

FSSC22000の追加要求事項(共通)

- 2.5.1サービスと購入資材の管理

- 2.5.2製品のラベリング及び印刷物

- 2.5.3食品防御(フードディフェンス)

- 2.5.4食品偽装の軽減

- 2.5.5ロゴの使用

- 2.5.6アレルゲンの管理

- 2.5.8食品の安全と品質の文化

- 2.5.9品質管理

- 2.5.10輸送、保管及び倉庫

- 2.5.11ハザード管理及び交差汚染防止手段(FIIを除く)

- 2.5.15設備管理(FIIを除く)

- 2.5.16食品ロス及び廃棄物(Iを除く)

- 2.5.17コミュニケーションの要求事項

FSSC22000の追加要求事項(カテゴリ別)

- 2.5.7環境モニタリング

- 2.5.12PRP検証

- 2.5.13製品設計及び開発

- 2.5.14健康状態

- 2.5.18多サイト認証を行う組織での要求事項

FSSC22000認証の取得方法

FSSC22000を取得するには、以下の3つのステップを行うことが必要です。ここでは、FSSC22000の取得方法を解説します。

1.マネジメントシステムの構築

まず、FSSC22000の要求事項を満たすマネジメントシステムを構築します。

取得の中心となるプロジェクトチームを結成し、トップマネジメントが取得活動におけるキックオフ宣言を行います。自社の柱となる食品安全方針や食品安全目標を決定し、社内に共有。適用範囲内の社員の主体的な参加を獲得しましょう。

その後、ハザード分析を実施し、ハザードの予防、除去、低減などのリスク管理方法を策定。実際の作業手順をマニュアルに反映します。

2.マネジメントシステムの運用

FSSC22000の要求事項を満たすマネジメントシステムを構築したら、実際に運用します。

運用することで、構築した仕組みの有効性が明らかになります。

内部監査を実施し、是正点があればマネジメントレビューを実施し、継続的に改善していくことが必要です。

3.認証取得

マネジメントシステムの運用後、審査機関による取得審査を受けます。

一次審査ではマニュアルや手順書を中心にマネジメントシステムの構築状況の審査が行われます。二次審査では、実際の業務内容をもとに、マネジメントシステムの運用状況について確認されます。

上記どちらも通過できれば、無事に認証登録されます。

不適合があった場合には是正処置を行ったうえで、再度審査を受けることが可能です。

4.システム運用と認証維持

FSSC22000の認証取得はスタートに過ぎません。認証を維持するためには、日常業務の中で食品安全マネジメントシステムを継続的に運用・改善していくことが重要です。

特にFSSC22000では、3年に一度の非通知審査が義務付けられています。この審査は事前に日程を通知せず、審査員が来訪する形で実施されます。非通知審査では、「日常的な運用が規格要求に沿っているか」「食品安全の取り組みが定着しているか」といった点が重点的に確認されます。

詳しい取得の流れは以下の記事をご覧ください。

FSSC22000の主な取得企業・導入事例

ここでは、FSSC22000の主な取得企業や実際にFSSC22000を取得し、導入した事例をご紹介します。

FSSC22000の主な取得企業

FSSC22000の取得企業は、FSSC22000の公式ホームページにある「Public Register」から検索できます。

代表的な取得企業には、以下のような企業が挙げられます。

- 味の素株式会社

- アサヒグループ食品株式会社

- ブルボン株式会社

- カルビー株式会社

- 日本コカ・コーラ社

- 株式会社不二家

- グリコ株式会社

- キッコーマン株式会社

- キユーピー株式会社

FSSC22000の導入事例

FSSC22000の導入事例として、ここでは森永乳業株式会社とキッコーマン株式会社の事例を紹介します。

森永乳業株式会社

森永乳業株式会社は、関係会社の工場を含む国内全24の生産拠点でFSSC22000を取得しています。

安全・安心を重視した供給を実現し、高品質な商品の安定的な提供を実現するために、FSSC22000の全社的な取得に着手しました。

キユーピー株式会社

キユーピー株式会社では、グループの国内外にあるすべての生産拠点でFSSC22000などのGFSI認証を取得しています。

外部機関の審査を定期的に受けることによって、品質保証の取り組みについて、客観的に見つめ、改善することで、継続的な品質レベルの維持・向上を実現しています。

その他の取得事例や取得企業数は以下の記事をご覧ください。

FSSC22000を取得するメリット

FSSC22000を取得するメリットは、取引先や顧客からの信頼を得られる点にあります。2024年にISOプロを運営するNSSスマートコンサルティング株式会社が行った食品製造業・流通業のオーナー約700人を対象にしたアンケート調査から見てみましょう。

| 納品先から求められたことのある認証規格を教えてください。(複数回答可) |

|---|

|

| 認証規格を求められた際、実際に取得しましたか? |

|---|

|

この結果から、ISO規格やFSSC22000は納品先から取得を要求される可能性があり、9割以上の企業がその要求に応えて取得に動いていることがわかります。

特にISO22000の方が求められることが多い傾向にあるものの、FSSC22000は取得難易度が高い規格であるため、取得することで取引先からの信頼を高める有効な手段になります。

ここでは、取得することによる具体的なメリットを紹介します。

国内外の取引先からの信頼獲得

FSSC22000を取得することで、国内外の取引先から「安全性の高い食品を提供できる企業」として信頼され、輸出や取引拡大が期待できます。

FSSC22000はGFSI承認スキームの一つであり、国際的に認められた食品安全管理の基準です。

顧客からの二者監査の簡略化ができる、もしくは二者監査がなくなるといったメリットもあるため、取得によって信頼を獲得できればスムーズな取引につながります。

食品安全リスクの低減

食品安全リスクの低減につながるのも、FSSC22000を取得するメリットです。取得の過程で、予期せぬ危害要因や潜在的リスクを洗い出し、抑制・低減・除去する体制を整備します。これにより、食品事故やクレームの発生を防ぎ、安定した製品供給につなげることができます。

従業員の食品安全に関する意識向上

FSSC22000を取得するメリットとして、従業員の食品安全に関する意識向上が挙げられます。FSSC22000では、従業員への教育や訓練、日常業務での実践が求められているためです。適切に運用することで、食品安全への意識が組織全体で高まり、管理体制の強化や職場文化の改善にも寄与します。

FSSC22000のよくある質問

ここではFSSC22000のよくある質問を、Q&A形式でまとめました。

ISO22000とどちらを取得すべき?

自社の取得目的やどの範囲まで安全管理体制を構築したいかによって異なります。ただ、一般的には、国内取引が中心であればISO22000、海外取引やGFSI承認を求められる場合はFSSC22000が選ばれる傾向にあります。

小規模工場でも取得できる?

取得は可能ですが、体制整備の負担は大きくなります。FSSC22000は文書管理や教育体制だけでなく、建物・工場設計の要求まであるため、人員やリソースに余裕がある工場の方が取り組みやすい認証です。

古い施設でも取得できる?

施設が古くても、基準を満たしていれば取得できます。ただし、安全管理を適切に行える施設であることが求められます。

まとめ

FSSC22000はより確実な食品安全を実現するために、カテゴリ(業種)毎に詳細に要求事項が定められている規格です。そのためISO22000と比べて自由度は低く、厳格な運用が求められます。しっかり運用することで、高水準の食品安全の実現や大規模な取引に活かせるなど、大きなメリットも得られます。

取得まではISOコンサルタントを入れても1年以上かかる全社を巻き込んだ大がかりなプロジェクトとなるため、会社の今後の展望を踏まえた経営判断が必要となるでしょう。

ISOプロのお客さまの中にも、会社の1年後、5年後、10年後の展望を踏まえ、最初はHACCPシステムの構築から入り、ISO22000、そしてFSSC22000と段階的に取り組んでいる会社様もいらっしゃいます。

自社の事業展望、同業他社の動向などを今一度整理し、段階的に取り組むのも良いかもしれません。食品安全に取り組む工程や、コスト、工数、期間の試算など、お気軽にご相談ください。

ISOプロでは御社に合わせたHACCP・ISO22000取得・運用支援を実施中

ISOプロではHACCP、ISO22000、FSSC22000、JFSなどの各種食品安全規格の認証取得から運用まで幅広くサポートしております。

また、マニュアル作成など御社に合わせたムダのない運用を心がけており、既に認証を取得しているお客様においてもご提案しております。ぜひご相談ください。

こんな方に読んでほしい