【完全版】ISOとは?基礎から取得・運用方法までを徹底解説

FAQISOに関するよくある質問

ISO(アイエスオー)とはスイスにある国際標準化機構という非営利法人の略称ですが、一般的には、定められた規格を指す用語として使用されます。

このISO規格には認証制度があり、取引先や官公庁における公共工事の入札要件として、認証取得が求められていることも少なくありません。

そこで、今回はISO取得の担当者の方に向けて、ISOの概要やISO認証取得の方法、取得されている理由などをまとめてわかりやすく解説します。

目次

ISO(国際標準化機構)とは?

ISO(国際標準化機構:International Organization for Standardization)とは、スイスのジュネーブに本部を置く非営利法人の名称です。170を超える各国の国内標準化団体で構成されており、国際的に共通する基準の制定が主な活動です。

各国の国家標準化団体である1機関のみ参加が認められていて、日本では日本産業標準調査会(JISC)、アメリカはANSI、イギリスはBSIなどがISOに参加しています。

ここでは、ISO(国際標準化機構)の基本的な知識として、ISOの役割について解説します。

ISOは国際標準化機構のことです。ただその機関が定める規格をさしてISOというのが一般的かもしれません。取引やブランディング、社内改善のためにISOを取得している企業は多く存在します。

ISOプロでは、ISOを分かりやすくまとめたコンサルタント監修の資料をご用意しています。ISOとは?の基本から、マネジメントシステム規格の種類や取得方法、取得コスト、審査機関についてまとめています。

無料でお渡しできますので、ぜひ下記から資料請求ください。

ISOの役割

ISOの主な役割は、世界各国の製品やサービスを取り扱う国際貿易を円滑に進めることです。

かつては各国ごとに異なる技術基準や製品規格が数多く存在していたため、貿易の際に互換性や品質の問題が生じ、取引が複雑化していました。こうした課題を解決し、国際市場での製品やサービスの流通をスムーズにするために、国際的な標準化が求められるようになったのです。

この目的を達成するため、ISOは国際的に共通する標準規格の策定を行っています。規格を通じて、国外で作られた製品やサービスが互換性を持ち、安全性や信頼性を高めています。

ISO規格とは?

ISO規格とは、国際標準化機構(ISO)が発行し、運営している国際規格です。

ISO規格の目的は、世界的な共通基準を定めて国際間の取引をスムーズにし、国際貿易の発展を支援することです。そのため、さまざまなモノゴトに関する規格を策定しているのです。

製品の品質や安全性、互換性を確保したり、企業や組織の管理体制を標準化したりする指針として活用されています。

なお、ISOというと「ISO(国際標準化機構)」ではなく、「ISO規格」を指すことが一般的です。

ここでは、ISO規格の種類やJIS規格との違いについて詳しく解説します。

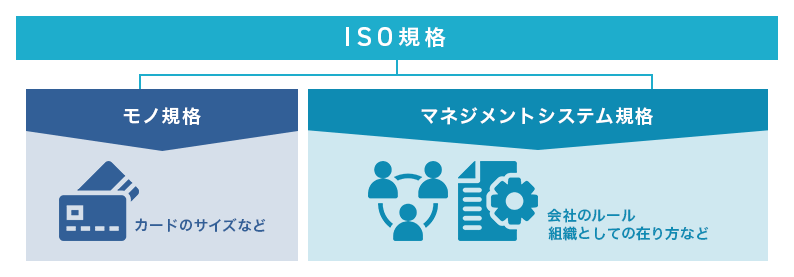

ISO規格の2つの種類

ISO規格には、「製品の仕様を定めるモノ規格」と、「組織の管理体制を定めたマネジメントシステム規格」の2種類があります。

ここでは、モノ規格とマネジメントシステム規格の概要や特徴について解説します。

モノ規格

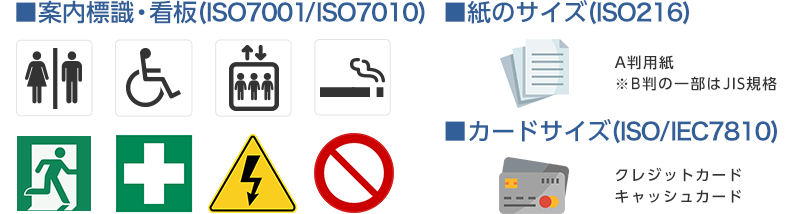

モノ規格とは、さまざまな製品の形状や寸法、質量などに関する国際的な基準となる規格です。世界中で使われる製品が安全で、互換性を持つようにするために定められています。

代表的なモノ規格には、以下のようなものがあります。

- 銀行のキャッシュカードやクレジットカードのサイズ

- ネジのサイズ

- 非常口のマークなど

なぜ、モノ規格は必要なのか考えてみましょう。

例えば、銀行のクレジットカードのサイズに関するISO規格がなければ、銀行や会社によってカードサイズが異なり、カードの挿入口や財布のカード入れに不都合が生じます。

つまり、世界中で利用されているモノの基準が統一されていなければ、関連する商品やサービスの規格にも影響を及ぼしかねません。モノ規格への準拠により、どの国でも困ることなくスムーズに利用できる製品提供を実現しています。

マネジメントシステム規格

マネジメントシステム規格は、企業等の組織活動におけるリスクを管理する仕組みの運用方法を定めた規格です。

企業を取り巻くリスクごとに、マネジメントシステムが規格化されています。リスク低減や目的達成のための管理の仕組みを構築・運用するための規格です。

例えば、製造業で製品の品質向上を目標とした場合、それを実現するために不良品が出る確率を下げる仕組みや無駄な工程を見直す仕組みを作る必要があります。

その他にも、環境リスクや情報セキュリティリスク、労働安全衛生リスクなど、多様なリスクに対する管理体制の構築基準として、マネジメントシステム規格が活用されています。

主なISOマネジメントシステム規格一覧

ここでは、代表的なISOマネジメントシステム規格についてまとめました。

| 規格 | 内容 |

|---|---|

| ISO9001(品質マネジメントシステム) | 製品・サービスの品質向上のための仕組みを構築・運用する規格 |

| ISO14001(環境マネジメントシステム) | 企業を取り巻く環境に与える悪影響を低減するための仕組みを構築・運用する規格 |

| ISO27001(情報セキュリティマネジメントシステム) | 企業の情報資産を情報セキュリティリスクから保護するための仕組みを構築・運用する規格 |

| ISO22000(食品安全マネジメントシステム) | 食品の安全性を向上するための仕組みを構築・運用する規格 |

| ISO45001(労働安全衛生マネジメントシステム) | 労働者が安全・安心に働ける仕組みを構築・運用する規格 |

こうしたマネジメントシステム規格を導入することで、国際的な信頼性を高めるだけでなく、業務効率化やリスク低減にもつながります。

各マネジメントシステム規格の詳細やその他の規格については、以下の記事をご覧ください。

JIS規格との違い

JIS規格とは、正式名称は日本産業規格(JIS:Japanese Industrial Standards)で、日本産業標準調査会(JISC)が発行する国内規格のことです。日本国内における経済活動の利便性や生産効率、公平性の確保などのために、国のさまざまなモノゴトに対する基準を定めています。

ISO規格とJIS規格の違いは、「ISO規格を日本語に翻訳したものがJIS規格」です。例えば「ISO9001」と「JIS Q 9001」が併記されているのを見た経験がある方も多いでしょう。

ISO規格の原文は、英語やフランス語などで作成されており、日本語がありません。そのため、日本産業標準調査会(JISC)が日本語に翻訳するのです。

翻訳されたJIS規格は、JISCによる必要な確認プロセスを経ることで、ISO規格の原文との同一性が認められます。

つまり、ISO規格の原文と整合性を図ったうえで作られたものがJIS規格であり、「ISO9001」と「JIS Q 9001」は同一として扱われています。

ただし、ISO規格とJIS規格自体は異なる規格です。以下に、主な相違点をまとめました。

| 相違点 | ISO規格 | JIS規格 |

|---|---|---|

| 規格の範囲 | 世界各国で有効な国際規格 | 日本国内でのみ有効な国家規格 |

| 規格の種類 |

|

|

| 認証マーク |

| モノ規格はJISマークがある |

ISO認証とは?

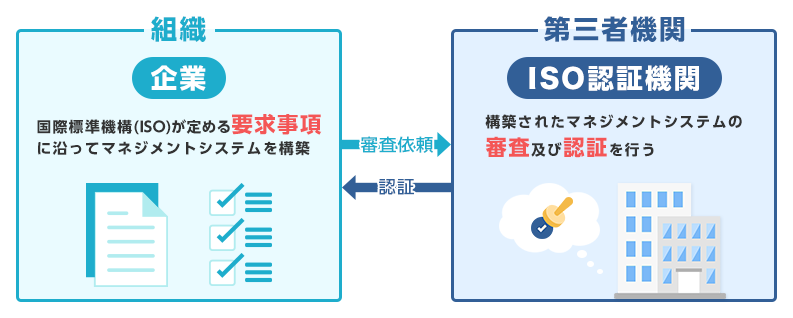

ISO認証とは、ISO規格に沿ったマネジメントシステムを導入・運用している組織を、外部の第三者機関が評価し、適合性を認める仕組みのことです。

ISO認証を取得すると、組織は「国際的に認められた管理体制を構築・運用している」と示すことができます。そのため、顧客や取引先、社会からの信頼性の向上につながります。

ここでは、ISO認証の仕組みや認定機関・審査機関の関係性について解説します。

ISO認証の仕組み

ISO認証は、「国際的に互換性がある認証」であることが求められます。そのため、世界中の認証審査の品質を統一するために、以下のような仕組みが構築されています。

国際的な統一を図るIAF(国際認定機関フォーラム)

各国の認定機関は、国際認定機関フォーラム(IAF)という組織に加盟しています。

IAFでは国際相互認証協定(MLA)を締結しており、各認定機関が相互に評価を行い、同等の認定プロセスであると認証し合っています。

そのため、どの認定機関の認証であっても、国際的に有効となるのです。各国の認定機関は下記の通りです。

| 日本 |

|

|---|---|

| アメリカ | アメリカ国家認証委員会(ANAB) |

| イギリス | 英国認証機関認定協会(UKAS) |

認定機関と審査機関の関係性

ISO認証を成立させている第三者機関とは、「審査機関」と「認定機関」のことを指しています。

- 認定機関:原則各国1機関存在する、審査機関を認定する組織

- 審査機関(認証機関):日本国内に約50社存在する、ISO規格の認証を行う組織

簡単にまとめると、ISO認証は客観性や信頼性を担保するために「認定機関が、審査機関を認定する→認定された審査機関が、組織のISO規格の認証を行う」という二段階の仕組みで成立しています。

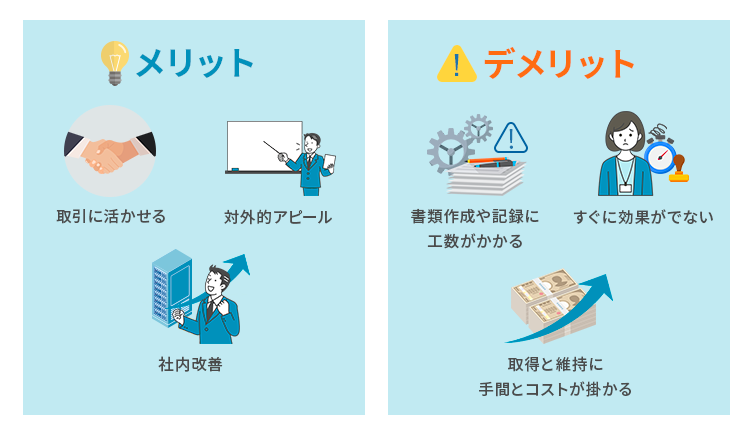

ISO認証を取得するメリット・デメリット

ISO認証を取得することでさまざまなメリット・デメリットがあります。取り組み方によっては、従業員の負担が増えてISO運用が負担になる可能性もあるのです。ここで、ISO認証取得のメリット・デメリットを理解しましょう。

メリット

企業がISO認証を取得するメリットには、主に以下の3つがあります。

取引に活かせる

一番のメリットは、「取引先からの要求」「今後も継続して取引するために、取得が必要」などのように外部要求や取引条件を満たすことで、取引や売上向上につながる点です。

そもそもISO認証がここまで普及したきっかけは、過去にISO9001が「製造業でのサプライヤーによる取得要請」や「建設業の官公庁案件において、入札条件の一つに定められていた」ためです。ISO認証の取得は、国際基準を満たす品質管理体制を築いている証明となることから、多くの企業が一斉に取得しました。

対外的アピール

対外的なアピールのためにISO認証を取得する企業もあります。

国際基準レベルでマネジメントシステムを運用しているという第三者機関の証明であるため、取引先や顧客からの信頼を得たり、取引を優位に進めたりすることにつながります。

社内改善(社内整備、業務効率化、従業員意識向上)

マネジメントシステムを作ることで、仕組みやルール、責任や権限を明確にします。「どこで、誰が、何をしているか」が見える化し、社内整備や業務効率化につながるのです。

また、会社としての目標や役割が明確になることで、従業員も目指すものがはっきりするため、仕事に対する意識やコンプライアンス意識が向上する点もメリットのひとつに挙げられます。

ISOは国際標準化機構のことです。ただその機関が定める規格をさしてISOというのが一般的かもしれません。取引やブランディング、社内改善のためにISOを取得している企業は多く存在します。

ISOプロでは、ISOを分かりやすくまとめたコンサルタント監修の資料をご用意しています。ISOとは?の基本から、マネジメントシステム規格の種類や取得方法、取得コスト、審査機関についてまとめています。

無料でお渡しできますので、ぜひ下記から資料請求ください。

デメリット

ISO認証を取得する際には、メリットだけでなく、事前に注意点についてもしっかりと理解しておくことが大切です。

書類作成や記録に工数がかかる

現在のISO認証は厳密には文書化を求めている訳ではありませんが、新しく文書作成する必要性が出てきた場合、記録・管理する書面が増えていくのは必然といえます。

ISO取得のポイントの一つに「文書管理のスリム化」が挙げられるほど、ムリのない運用を目指すうえで文書管理は大切な要素です。

すぐに効果がでない

マネジメントシステム構築時は仕組みやルール、責任や権限が明確になりますが、新しいシステムやルールが社内で馴染むには時間がかかるものです。

また、ISOはPDCAサイクルを回して継続的改善を行う必要があるため、中長期的な運用の中で、徐々に効果が現れていきます。入札への参加や取得後の取引先が決まっていない限りは、売上の効果はすぐには感じられないでしょう。

取得と維持に手間とコストが掛かる

ISOは認証取得して終わりではなく、取得後も毎年の維持審査と3年に1度の更新審査により、毎年費用がかかります。特に文書類が多い企業の場合は、審査前の書類準備などが担当者の大きな負担となります。

審査時だけでなく、日々の運用でも人件費やコンサルタント費用などのランニングコストがかかることも知っておきましょう。

こうした注意点による悪影響を最小限に抑えるには、後ほど紹介するコンサルタントへの依頼がおすすめです。信頼できるコンサルタントによるサポートを受けられると、有効なISO認証取得につながるでしょう。

ISO規格の要求事項とは

ISO規格の要求事項とは、企業がISO認証を取得するために満たすべきマネジメントシステムの基本要件のことです。

ISO認証の審査では、各規格の要求事項との適合性が評価されます。そのため、認証取得を目指す場合は、要求事項をしっかり理解したうえで、各項目に取り組むことが重要です。

また、数多くの種類があるISO規格ですが、どの規格でも基本的な構造は整合性が図られています。それは、各規格における要求事項の用語・定義、構造などの共通化を示した「附属書SL」という枠組みがあるためです。

要求事項が共通化されていることで、複数のISO規格を取得する企業がより効率的にISOマネジメントシステムを運用できるようになっています。

代表的なISO規格の要求事項一覧

ここでは、附属書SLに基づいた代表的なISOマネジメントシステム規格、ISO9001やISO27001、ISO14001などの要求事項の概要についてまとめました。

| 0.序文 | – | 規格の目的や背景、マネジメントシステム導入の意義を示している。 |

|---|---|---|

| 1.適用範囲 | – | 規格の適用対象や組織の範囲を示している。 |

| 2.引用規格 | – | 規格内で参照される他の規格や文書を示している。 |

| 3.用語及び定義 | – | 規格で使用される用語や定義を整理している。 |

| 4.組織の状況 | 4.1 組織及びその状況の理解 4.2 利害関係者のニーズ及び期待の理解 4.3 マネジメントシステムの適用範囲 4.4 〇〇〇マネジメントシステム | 組織の内部・外部の環境や課題、利害関係者の要求を把握し、マネジメントシステムの設計や適用範囲を決定することを求めている。 |

| 5.リーダーシップ | 5.1 リーダーシップ及びコミットメント 5.2 方針 5.3 組織の役割、責任及び権限 | 経営層や管理者がマネジメントシステムの方針を定め、責任と権限を明確にして、組織全体を推進することを求めている。 |

| 6.計画 | 6.1 リスク及び機会への取り組み 6.2 〇〇〇目標及びそれらを達成するための計画策定 | リスクや機会を把握し、目標を設定。目標を達成するための計画やプロセスを策定することを求めている。 |

| 7.支援 | 7.1 資源 7.2 力量 7.3 認識 7.4 コミュニケーション 7.5 文書化した情報 | マネジメントシステムを運用するために必要な資源、人材、情報、文書などを整備することを求めている。 |

| 8.運用 | 8.1 運用の計画及び管理 | 計画に基づき実際の業務を実行し、管理・運用することを求めている。 |

| 9.パフォーマンス評価 | 9.1 監視、測定、分析及び評価 9.2 内部監査 9.3 マネジメントレビュー | マネジメントシステムの実行状況や効果を監視・測定・分析し、内部監査やマネジメントレビューで評価することを求めている。 |

| 10.改善 | 10.1 一般 10.2 不適合及び是正処置 10.3 継続的改善 | 不適合や問題を是正し、継続的に改善してマネジメントシステムの性能を向上させることを求めている。 |

※「〇〇〇」には、分野名が入ります。

要求事項には、基本的に「どのような手順でマネジメントシステムを構築・運用したら、規格の目的を達成できるのか」が示されています。そのため、要求事項の項番もPDCAサイクルに合わせて順序立てされています。

- Plan(計画):「4.組織の状況~7.支援」

- Do(運用):「8.運用」

- Check(確認・評価):「9.パフォーマンス評価」

- Action(改善):「10.改善」

また要求事項は実現すべき要件ではありますが、どの程度実施するのかといった詳細は定められていません。組織の体制やISO取得の目的など、さまざまな点が組織ごとに異なるため、実施内容の詳細を組織に委ねることで、柔軟に対応できるゆとりをもたせているのです。

以下の記事で、ISO9001の要求事項について解説しています。要求事項の枠組みを知りたい方はぜひご覧ください。

ISO認証取得の流れ

ISO規格の要求事項を満たし、取得するにはどのような手順が必要になるのでしょうか。ここでは、ISO認証取得の流れを解説します。

1.取得に向けた準備を行う

取得を目指す規格を決めたら、まずは体制を整えます。

担当者を決め、ISOを適用する範囲を決めましょう。ISOは全社単位でなくても、事業所や部門単位でも取得可能です。まずは一つの部署だけ適用し、徐々に拡大していく方法もあります。

ISOの要求事項も必要となるため購入しましょう。下記のリンクから購入できます。

また、ISO規格の取得サポートをコンサルティング業者に依頼することもおすすめです。詳しくはのちほど解説しますが、依頼する場合は早めに相談したほうが良いでしょう。

2.マネジメントシステムの構築

各ISO規格の要求事項の項目に沿って、マネジメントシステムを構築します。

この段階は、PDCAサイクルの「Plan(計画)」にあたる部分です。組織内外にある状況やニーズを把握したうえで、活動計画の策定や方針を打ち出します。そして、マネジメントシステムの運用にあたり、必要となる社内リソースを特定し、管理します。

3.マネジメントシステムの運用

マネジメントシステムを構築したら、各ISO規格の要求事項に沿って、実際に運用します。この段階は、PDCAサイクルの「Do(実行)」にあたる部分です。運用時には、活動内容や結果を正確に記録しましょう。

一定期間にわたり運用したら、内部監査を実施します。この段階は、PDCAサイクルの「Check(評価)」にあたる部分です。マネジメントシステムが規格に適合しているか、また効果的に機能しているかを確認・評価します。

内部監査の結果や記録をまとめたら、最後にトップマネジメントが運用状況を評価し、必要な改善点を洗い出します。この段階は、PDCAサイクルの「Action(改善)」にあたる部分です。是正処置を行うことで、マネジメントシステムの継続的な改善を図ります。

4.取得審査を受ける

マネジメントシステムのPDCAサイクルを回したら、審査機関に依頼して取得審査を受けましょう。取得審査は、以下の2つに区分される二段階審査となっています。

- 一次審査(文書審査):マネジメントシステムに関する書類が、要求事項に適合しているかどうかの審査

- 二次審査(現地審査):要求事項に適合したマネジメントシステムの運用ができているかどうかの審査

両方の審査を受け、どちらも「規格に適合している」と認証されるとISO認証取得となります。

5.継続して運用する

ISO規格は取得したら終わりではありません。取得後も、引き続きPDCAサイクルを回して運用することが重要です。

また、ISO規格は取得後も毎年審査を受け、自社のマネジメントシステムの適合性や有効性を認証してもらわなければならないことも留意しておきましょう。

ISO認証取得にかかる費用相場

ISO認証を取得するには、登録審査を受ける際に審査機関に支払う「審査費用」が必ずかかります。その費用相場は、約50万~120万円です。

また、ISO認証は一度取得すれば終わりではなく、定期的な維持審査・更新審査を受ける必要があります。通常は1年ごとに行われ、維持審査・更新審査にも数十万円程度の費用がかかります。

より詳しい費用の内訳や、規模別の目安については、以下の記事をご覧ください。

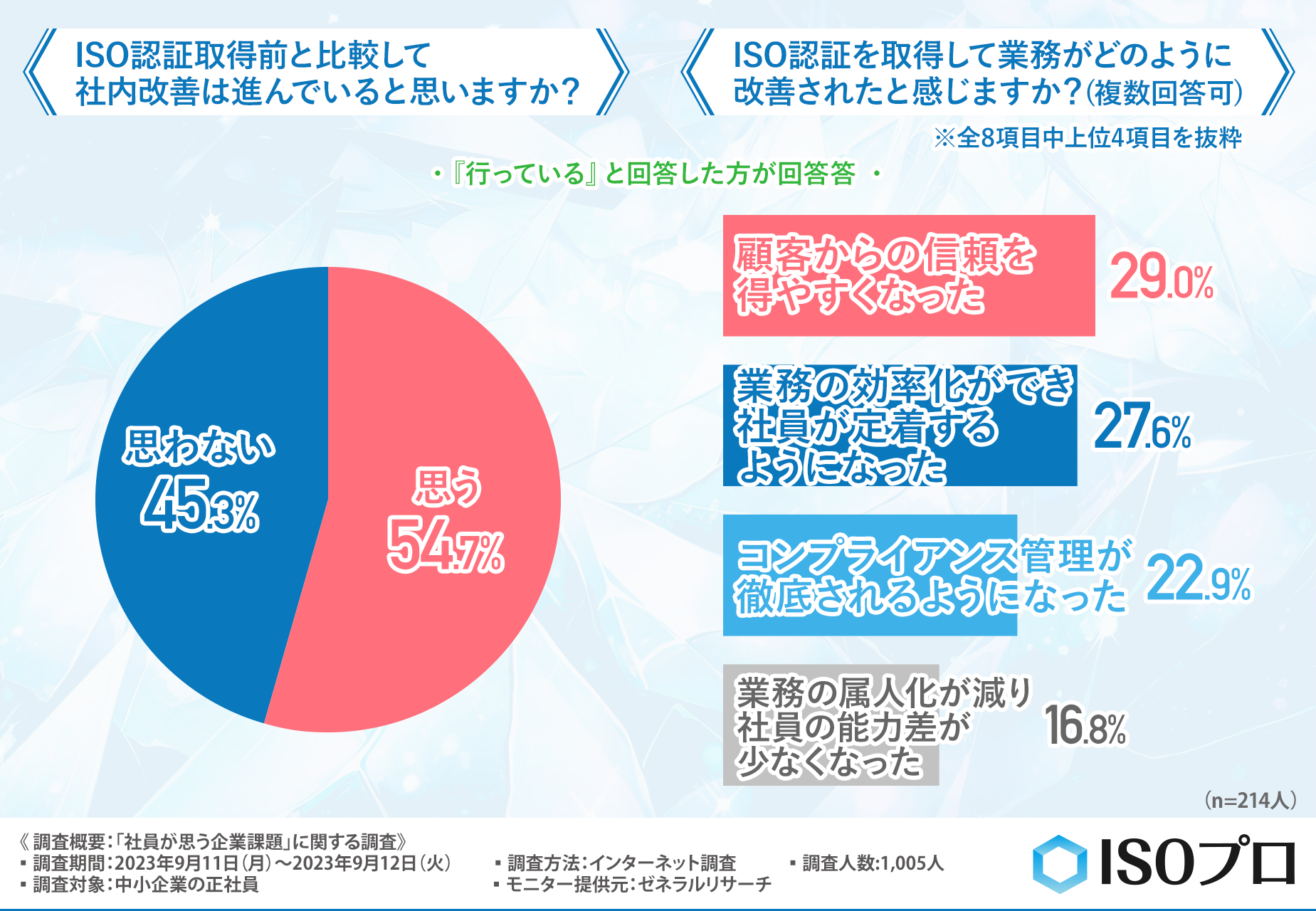

【調査】企業はなぜISOを取得するのか

ここまでISO認証の概要や取得するメリット・デメリットなどを解説しましたが、実際の経営者はISO認証取得の必要性を感じているのでしょうか。

ここでは、中小企業経営者約1,000人を対象に行った「企業課題とISO規格の関係」に関するアンケート調査から、企業課題の解決のためにISO取得の必要性について紹介します。

取得後の効果に関するアンケート結果

企業課題の解決に、ISO認証を取得しておいた方が良いと回答した経営者は4割を超えています。実際の現場でも「ISOが企業課題解決のツール、仕組み」として期待されていることがわかります。また、実際にISO認証を取得していると回答した方に、取得後の効果について質問したところ、以下のような結果が得られました。

| ISO認証取得前と比較して社内改善は進んでいると思いますか? |

|---|

|

| ISO認証を取得して業務がどのように改善されたと感じますか?(複数回答可) |

|---|

|

この結果から、ISO規格を取得した企業の約半数の人が社内改善に効果を感じており、さらにさまざまな面でメリットを享受できていることがうかがえます。

本アンケート調査結果は、以下のリンクからご覧ください。

【事例】ISO認証を取得した企業の声

最後にISO認証を取得した企業の声を紹介します。

【ISO9001取得】サンコウ設備工業株式会社

サンコウ設備工業株式会社は、自動車系のプラント設備の保全を中心に請け負い、法人・個人に設備工事を提供している建設業者です。

製品の品質向上につながる仕組みの構築・運用を行うISO9001を取得しました。以下に、ISO9001取得の理由と結果について紹介します。

| 業種 | 建設業 |

|---|---|

| 規模 | 20名以下 |

| ISO9001を取得した理由 | 会社の規模拡大に伴い、管理体制を再整備する必要があった |

| ISO9001を取得した結果 | 書類作成をはじめとした凡事も徹底でき、運営や業績の向上につながった |

サンコウ設備工業株式会社へのインタビュー詳細は、以下の記事をご覧ください。

【ISO27001取得】株式会社エビデンス

株式会社エビデンスは、ネットワークシステムやソフトウェアの設計・構築、エンジニアの派遣などを行うIT・ソフトウェア・情報処理業の企業です。

サイバー攻撃や不正アクセスなどの情報セキュリティリスクから、組織の情報資産を守る仕組みを構築・運用するISO27001を取得しました。以下に、ISO27001取得の理由と結果について紹介します。

| 業種 | IT・ソフトウェア・情報処理業 |

|---|---|

| 規模 | 21~50名以下 |

| ISO27001を取得した理由 | 事業拡大に伴い、ISOの取得状況の確認が増えた |

| ISO27001を取得した結果 |

|

株式会社エビデンスへのインタビュー詳細は、以下の記事をご覧ください。

【ISO14001取得】第一光機株式会社

最後に紹介する事例は、「新規取得」ではなく「ISO規格の運用改善」です。ISO取得における書類管理に不安を抱えている企業も多いでしょう。そこで、最後に膨大な量の書類管理を行っていた企業の改善事例について紹介します。

第一光機株式会社は、印刷機に使われる金属の超精密切削加工・組み立て加工を手がけている製造業の企業です。

自社を取り巻く環境に与える悪影響を低減する仕組みを構築・運用するISO14001を取得しました。以下に、ISO14001における運用改善を外注した理由と結果について紹介します。

| 業種 | 製造業 |

|---|---|

| 規模 | 21~50名以下 |

| ISO14001における運用改善を外注した理由 | 大手顧客からの要望で約17年前に取得したが、ISO14001維持のための社内負担が大きく、活動の簡略化も進みが遅かった |

| ISO14001を運用改善した結果 | マニュアル(全38ページ→15ページに削減)や関連書類(約100→46に削減)が半減したことで、ISO活動の負担が非常に軽くなった |

第一光機株式会社へのインタビュー詳細は、以下の記事をご覧ください。

まとめ

今回は“ISOとは”について初心者の方向けにポイントを押さえて解説しました。

ISOは「取引に活かせる」、「社内改善に活かせる」とても有効なツールとして、日本でも多くの企業が取得してきました。その反面、「とりあえず文書化」で従業員の負担が大きくなり過ぎて返上する企業が出てきたのも事実です。

これからISOを取得する企業は、自社の実情に合ったマネジメントシステムを構築し、取得のメリットを最大限に享受することを目指しましょう。

ISOプロでは「とりあえず文書化」はせず、それぞれの企業に沿った形でISO取得ができるようにサポートを行っています。必要最低限な文書で企業の実情に合わせたマネジメントシステムを構築ができるため、企業に根付くISOを実現します。もし認証まわりでお困りごとがございましたら、ぜひご相談ください。

ISOプロでは月額4万円から御社に合わせたISO運用を実施中

ISOプロではISO各種の認証取得から運用まで幅広くサポートしております。

また、マニュアル作成など御社に合わせたムダのない運用を心がけており、既に認証を取得しているお客様においてもご提案しております。

サポート料金においても新プランを用意し、業界最安級の月額4万円からご利用いただけます。

こんな方に読んでほしい