ISOは時代遅れで意味がない?返上理由やリスク・返上後の代替策を解説

- ISOが時代遅れと感じる理由には、運用の負担が影響していることが多い

- 時代遅れのISOから脱却するには、実務に合わせたマネジメントシステムを構築することが大切

ISO規格は、「顧客獲得」や「取引先からの要求に応えられる」など事業活動にプラスの効果を与えられる規格として重宝されています。しかし、その一方で「時代遅れ」として返上する企業も増えています。また、ISO規格を取得したものの、運用に悩んでいる経営者も多いでしょう。

本来、組織はISO規格に魅力を感じて取得したはずです。しかし、なぜ返上する事態に陥ってしまうのでしょうか。

そこで、この記事ではISO規格が「時代遅れ」といわれる理由や返上理由を解説し、「時代遅れ」のISOから脱却する方法も紹介します。

目次

ISOは時代遅れで意味がない?企業の返上理由とは

ISO規格が「時代遅れ」「意味がない」といわれ、企業がISO規格を返上する理由を解説します。

書類管理の負担が増えるため

ISO規格の要求事項には、「文書管理」に関する項目が設けられており、さまざまな文書を作成・管理する必要があります。例えば、ISO9001 であれば品質方針・品質目標、力量 の証拠となる文書、品質マネジメントシステムの計画や実施の記録などが挙げられます。

さらに、毎年の維持審査や更新審査では、審査に必要な書類の準備や整備に相当な工数がかかるため、日々の業務に支障が出ることもあります。

こうした「現場の負担」が積み重なり、結果的に「ISO返上」という判断に至る企業があるのです。

維持には費用がかかるため

取得時に費用がかかるのはもちろんのこと、ISO規格を維持するには毎年審査を受けなければなりません。そのため、対象範囲や従業員数によっては維持費用に年間50~100万円程度かかるケースもあります。

そのため、特に中小企業の場合には「高額な維持費用を削減するため」に返上を決める企業があるのです。

改訂前のISOの名残があるため

ISO規格が時代遅れといわれる理由に、「改訂前のISO規格の名残がある」ことが挙げられます。というのも、ISO規格はその時代の情勢に適した規格であり続けるために、定期的に改訂が行われているのです。

そのため、10年前や20年前にISO規格を取得し、当時のISO規格のやり方を今も継承している企業は、「ISO規格=時代遅れなやり方を強要されるもの」というイメージが定着しているかもしれません。

特に「書類管理が大変」と感じている企業は、多くの書類作成が求められた改訂前のISO規格時代のやり方が根付いている可能性が高いといえるでしょう。

取得した意味を感じられないため

ISOを取得したものの、実際の業務改善や管理体制の強化などの成果につながっていない場合、「取得しても意味がない」「形だけの活動になっている」と感じられるケースがあります。

ISOの仕組みがうまく社内に定着していない、もしくは形式的な運用にとどまっていることが原因として考えられます。

本来、ISOの目的は継続的な改善や組織力の強化にありますが、それが現場に伝わっていないと形骸化してしまい、返上につながる企業があるのです。

顧客からの取得要求がなくなったため

以前は取引条件にISO取得が必須とされていた業界もありましたが、最近では必須要件ではなくなってきています。「主要取引先からの要求がなくなった」「入札での加点効果が小さくなった」など、外部からの取得要求が弱まると、ISOを継続する意義を見失いやすくなります。

その結果、費用や手間のかかるISOを維持するのではなく、返上を選択する企業も少なくありません。

【業務負担・形骸化で悩む企業必見】ISO返上の前にやるべき対応3選

ここでは、ISOを取得したものの「従業員の業務負担」や「形骸化」に悩んでいるISO取得企業向けに、ISO返上を検討する前にやるべき対応を3つ紹介します。

マネジメントシステムを見直す

運用してきたマネジメントシステムが、現在の実務に合っているのかどうかを見直しましょう。ISO審査に通過することに注力しすぎた結果、実務と異なるマニュアル・ルールを策定してしまうことがあります。

現場の業務と既存のマネジメントシステムと比較し、両者が適合するように調整しましょう。ISOのスリム化を行う

「マニュアルや手順書が膨大にある」「記録がどこにあるのかわからない」などという場合には、「重いISO」を構築している可能性があります。

業務や文書のムダを洗い出し、スリム化することで業務効率化につながるでしょう。コンサルに依頼する

最もおすすめの方法は、自社に適したマネジメントシステムになるよう、改善のサポートをコンサルに依頼することです。

すでに既存のマネジメントシステムに慣れてしまっている社内の担当者が改善しようとしても、「文書管理はこうあるべき」などの固定概念から効果的な見直しにならない可能性があります。

一方、プロのコンサルはこれまで経験やノウハウを活かして、客観的な第三者の立場から改善が可能です。

ISO返上の前に確認すべき3つのポイント

ISO返上の前に確認すべき3つのポイントについて解説します。

取引先や顧客への影響はあるか

ISO取得が取引条件や契約条件に含まれている場合、返上すると取引そのものが継続できなくなる可能性があります。特に、海外企業との取引を行っている場合には、取引の必須条件に含まれているケースが大半です。

そのため返上を検討する際は、まず取引先や顧客との合意内容を再確認し、事前に影響の有無を把握しておくことが大切です。

代替手段は確保されているか

ISO認証を返上する場合、取引先や社内外への説明責任を果たせる手段を確保しておくことが重要です。

ISO認証の取得は、「第三者機関による審査で、自社の管理体制が国際基準に達していると認められた証」であるため、その信頼性をどう代替するかを事前に検討する必要があります。

のちほど詳しく代替手段について解説しますので、最後までご覧ください。

管理体制の維持は可能か

ISOを返上すると、これまで構築・運用していたマネジメントシステムを継続的に改善する仕組みが解体される可能性があります。

そのためにISO返上の前に管理体制を維持できるかどうかを確認する必要があります。

ISOを返上するリスク・注意点

ここでは、ISOを返上するリスク・注意点について解説します。

社内体制の弱体化リスク

ISOマネジメントシステムの構築・運用をPDCAサイクルで回してきたことで、継続的なマネジメントシステムの改善につながってきました。

しかし、こうした仕組みを返上により廃止すると、業務の標準化や記録管理などの文化がなくなり、属人化・品質低下・トラブル再発の要因になり、社内体制が弱体化するリスクがあります。

顧客・取引先からの信頼性低下

ISO認証は国際規格であることから、返却することで自社の管理体制を証明するものがなくなります。そのため、自社のブランドイメージや取引評価、信頼性の低下につながります。

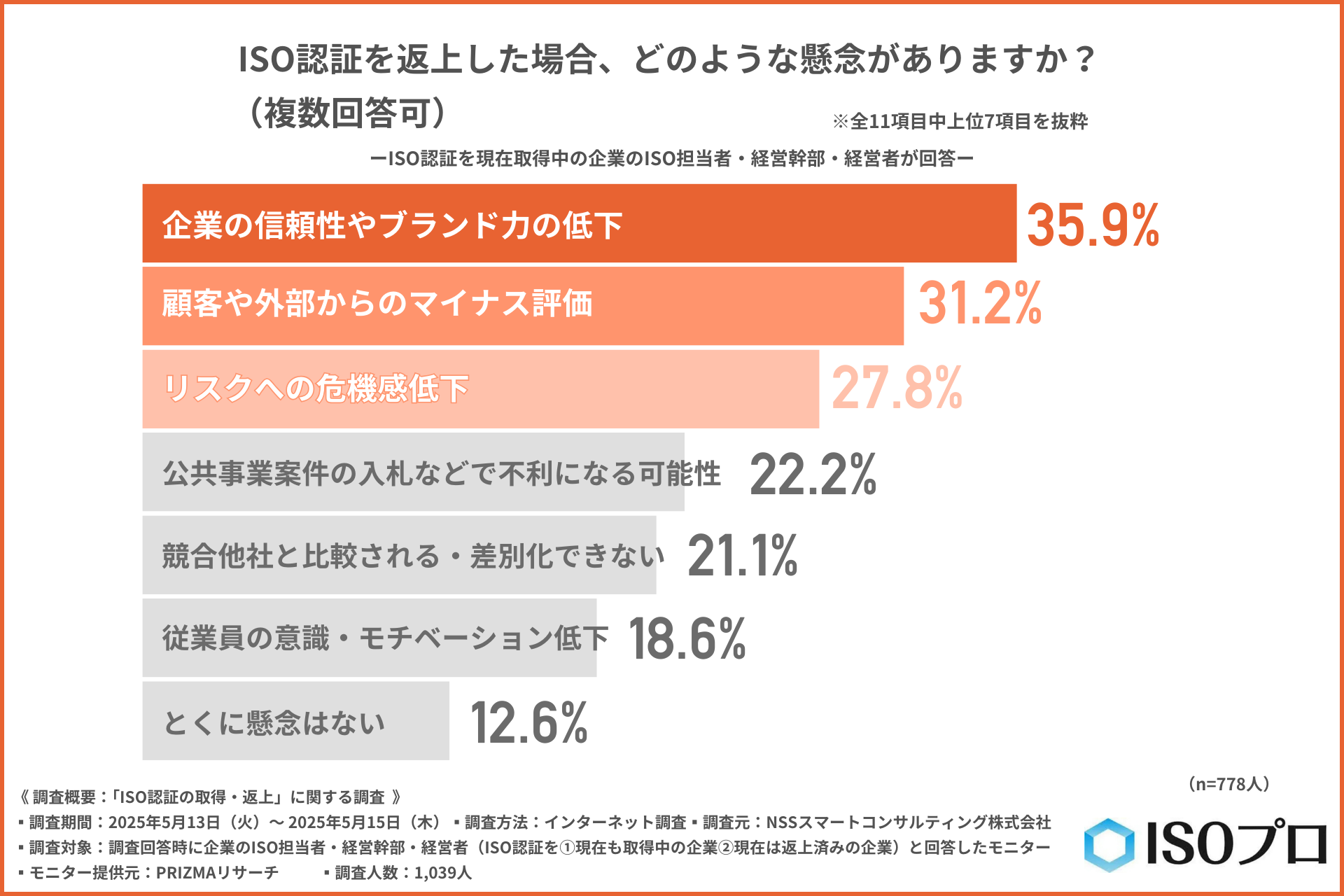

実際に、ISO取得企業やISO返上企業のISO担当者や経営者・経営幹部約1,000人に行ったアンケート調査からも、顧客・取引先からの信頼性低下を懸念する声が多いことがわかります。

「ISO認証を返上した場合の懸念」について尋ねたところ、以下のような結果が得られました。

- 企業の信頼性やブランド力の低下(35.9%)

- 顧客や外部からのマイナス評価(31.2%)

- リスクへの危機感低下(27.8%)

- 公共事業案件の入札などで不利になる可能性(22.2%)

- 競合他社と比較される・差別化できない(21.1%)

- 従業員の意識・モチベーション低下(18.6%)

- とくに懸念はない(12.6%)

この結果から、特に「企業の信頼性やブランド力の低下」を懸念する声が多いことから、ISO認証が企業価値を支える重要な資産と考えられていることがわかります。

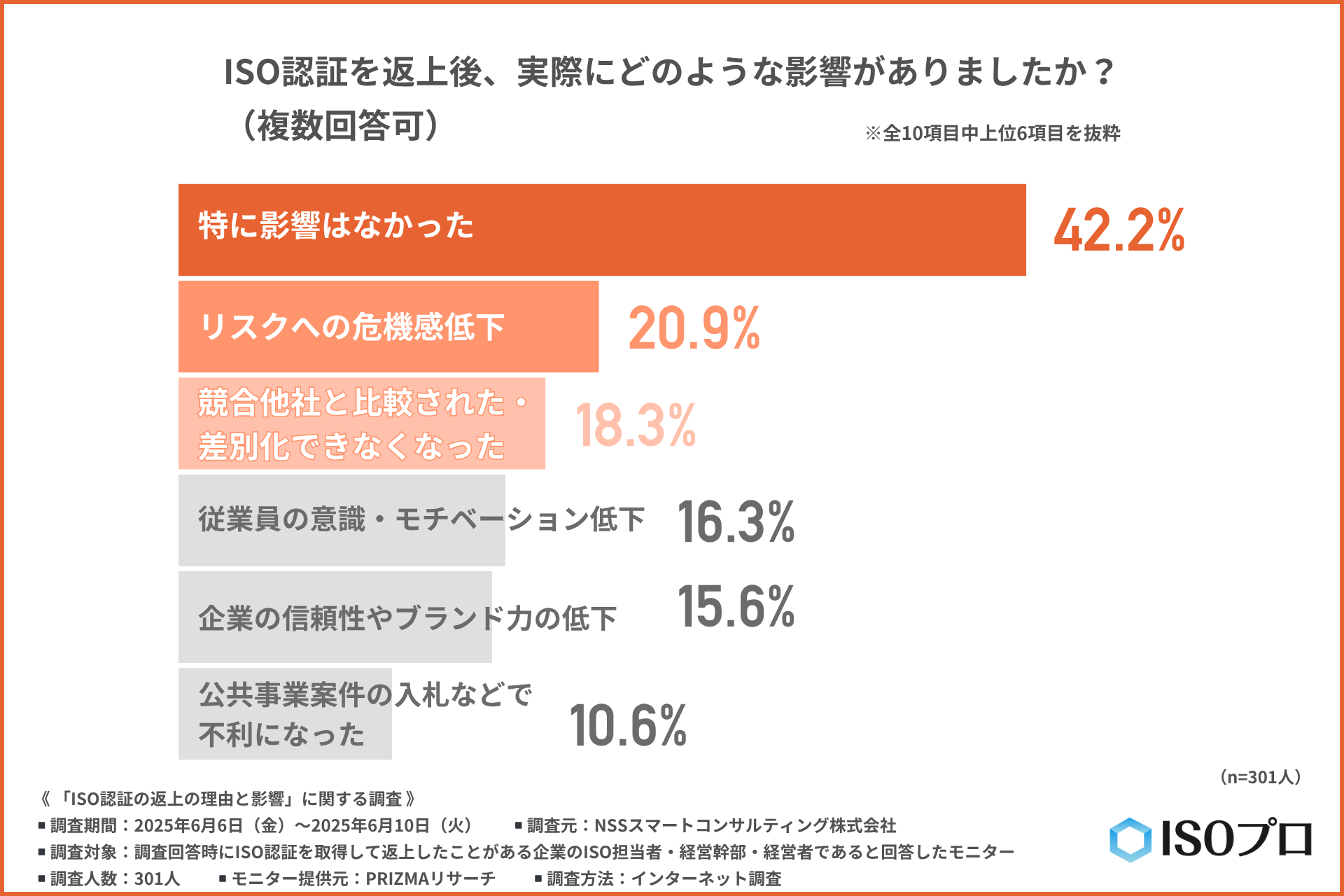

それでは、ISO認証を返上した企業のISO担当者や経営者・経営幹部約300人に行ったアンケート調査から、実際の影響について見てみましょう。

「ISO認証返上後の影響」について尋ねたところ、以下のような回答が得られました。

- 特に影響はなかった(42.2%)

- リスクへの危機感低下(20.9%)

- 競合他社と比較された・差別化できなくなった(18.3%)

- 従業員の意識・モチベーション低下(16.3%)

- 企業の信頼性やブランド力の低下(15.6%)

- 公共事業案件の入札などで不利になった(10.6%)

返上後、特に影響がなかったという回答が4割以上を占めましたが、何らかの影響を受けたという回答も多く見受けられました。さらに、具体的にあった影響について、以下にまとめました。

- ISOの取得がないことで、受注をくれる企業から単価の30パーセントほどの引き下げ要求があり、自社としても関係が切れないので単価引き下げに応じた(30代男性/佐賀県/取得から6年以上~9年未満運用して返上)

- 顧客からの当社の信用が少し薄れた(30代男性/京都府/取得から3年以上~6年未満運用して返上)

- リスク管理がおろそかになった(40代男性/兵庫県/取得から9年以上運用して返上)

- 入札に参加できなかった(50代男性/広島県/取得から6年以上~9年未満運用して返上)

- 総合評価方式の入札案件では他社に負ける事がふえた(50代男性/和歌山県/取得から3年以上~6年未満運用して返上)

価格交渉での不利や信用低下、リスク管理の低下などが具体的な影響として挙げられました。このように、ISOを返上することで自社ブランド力の低下や事業体制の低下につながったという企業もあることは、返上前に検討する必要があるでしょう。

ISO返上に関するアンケート調査の詳細は、以下のプレスリリースをご覧ください。

関連記事:【半数以上が想定外の影響に直面】ISO認証返上後に現れた“見えないリスク”―継続か返上か?判断する前に必要な視点を探る(外部リンク)

ISO返上後に取り組むべき代替策

ISO返上前にやるべき対策に取り組み、返上後の影響について検討したものの、それでも返上を選ぶ企業もあるでしょう。

その際、何の代替策も取らずにやめてしまうと、返上後に事業体制の弱体化や取引先や顧客からの信頼低下といった影響を大いに受けてしまう可能性があります。

そこで、ここではISO返上後に取り組むべき代替策として「ISO自己適用宣言」「独自基準のマネジメントシステムの構築・運用」の2つについて解説します。

ISO自己適合宣言の実施

ISO自己適合宣言とは、審査機関の認証を得ずに、自社のマネジメントシステムがISO規格に適合していると対外的に宣言することです。

通常であれば、ISO規格を維持するには毎年の審査を受ける必要があるため、自己適合宣言を行う場合、ISO規格自体は返上することになります。ただ返上してやめるのではなく、マネジメントシステムの運用は継続していることを対外的にアピールできます。

ISO自己適合宣言の課題には、取引先や消費者「本当に適合しているのか?」と疑念をもたれることが挙げられます。

そのためISO自己適合宣言の信ぴょう性を高める方法は、第三者機関であるコンサル会社などに「マネジメントシステムがISO規格に適合している」ことを認定してもらうことがおすすめです。

独自基準のマネジメントシステムの構築・運用

ISOを返上後も、企業としての信頼性や製品・サービスの品質を維持・向上させていくために、「自社独自のマネジメントシステムを構築・運用する」という代替手段があります。

この方法は、ISO規格のフレームワークをベースにしつつ、自社の業種特性や業務プロセスに適した管理体制を構築・運用するものです。幅広い企業規模や業種に対応できるISOの汎用的な要求事項に比べ、より柔軟で現場に適したルールづくりが可能となるのが大きなメリットです。

まとめ

この記事では、ISOが「時代遅れ」といわれている理由や、脱却する方法、返上方法を解説しました。

ISO規格は定期的に改訂されていくものの、取得した企業がうまく適合できないと、「時代遅れ」のISOになってしまう可能性があります。自社の実務に適していない、運用に大きな負担がかかっている場合には、コンサルに相談することがおすすめです。

第三者の視点から適切なアドバイスや運用サポートを受けることで、「時代遅れ」のISOから脱却できます。自社の実務に適したマネジメントシステムの構築・運用を目指しましょう。

ISOプロでは月額4万円から御社に合わせたISO運用を実施中

ISOプロではISO各種の認証取得から運用まで幅広くサポートしております。

また、マニュアル作成など御社に合わせたムダのない運用を心がけており、既に認証を取得しているお客様においてもご提案しております。

サポート料金においても新プランを用意し、業界最安級の月額4万円からご利用いただけます。

こんな方に読んでほしい