- ISO9001は、品質マネジメントシステムに関する規格である

- ISO9001は、品質マネジメントの7原則を基本としている

- ISO9001は、製造業・建設業で取得されていることが多いが、最近はIT・サービス業でも取得されてきている

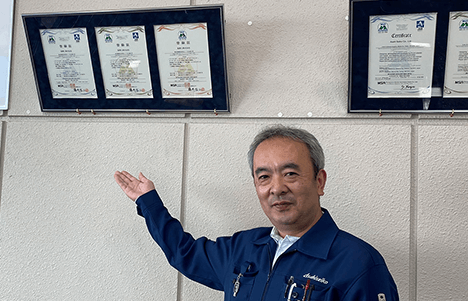

これからISO9001の取得を考えている人は、その情報の多さから何をどのように理解し、どのように進めればよいのかわからないと感じる方は多いのではないでしょうか?企業がISO9001を取得する理由として、「お客様の信頼獲得」があります。自社が手掛けるサービスや製品の品質を高めることで、企業体制が改善され、従業員の意識変化にも繋がってきます。

このページではISO9001の基本的な情報を抜粋して簡単にISO9001を把握する内容となっております。これからISO9001を取得するにあたって何をどのように理解すれば良いのか解説していきます。

そもそもISOとは世界基準のモノサシです。

ISO9001は企業が提供する商品やサービスの『品質』に関わるもので、お客様により良い品質の商品やサービスを提供するための仕組みづくりの基準となります。

そもそもISOとは?

目次

ISO9001とは?

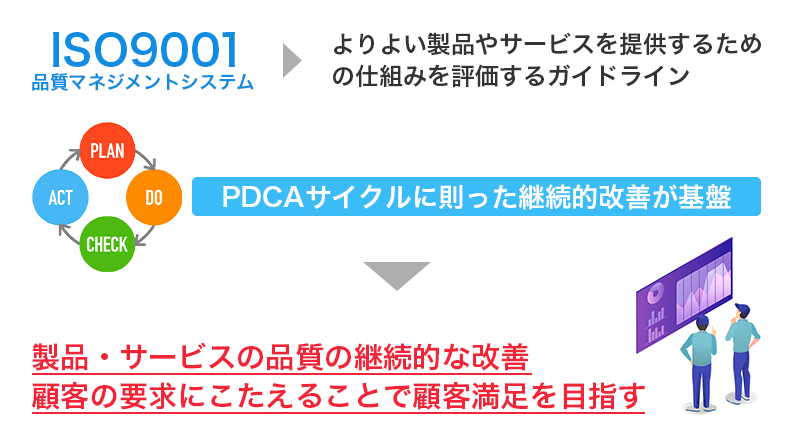

ISO9001とは、国際標準化機構(ISO)が定める「品質マネジメントシステム(QMS)に関する国際規格 」です。

組織が「製品やサービスの品質を安定して提供するための仕組み」を、構築・運用するための指針として活用されます。製品やサービスの品質の継続的な改善を通じて顧客の要求に応え、顧客満足度を向上させることがISO9001の最終的な目的です。

その根幹にはPDCAサイクル(Plan-Do-Check-Act)による継続的改善が組み込まれています。「計画の策定→実行→評価→改善」の流れを繰り返すことで、業務プロセス全体の品質を高めていくことが求められます。

ISO9001は、取引先からの要求や社内の品質に関する意識改革、業務効率化などの理由で、製造業や建設業、IT・サービス業などのさまざまな会社で取得されています。

品質マネジメントシステム(QMS)との関係性

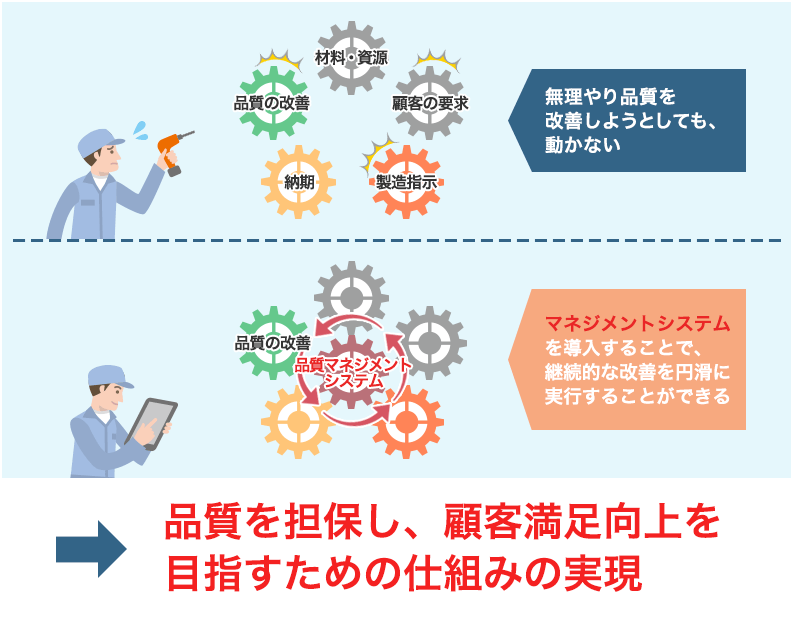

品質マネジメントシステム(QMS)とは、「製品やサービスの品質を、組織が合理的に管理し、継続的に改善するための仕組み」です。具体的には、組織が品質方針を実現するために必要な仕組みやルール、手順を体系化したものを指します。

つまり、QMSは「品質管理の仕組みそのもの」であり、ISO9001はその仕組みをどのように構築・運用すべきかを示した国際的なガイドラインであるといえます。

QMSとEMS・ISMSとの違い

ISOには、品質以外にもさまざまな分野のマネジメントシステム規格があります。その代表的なものに、環境マネジメントシステム(EMS:ISO14001)と、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS:ISO27001)があります。

- QMS(ISO9001)

- 製品・サービスの品質・顧客満足度の向上を目指すマネジメントシステムのこと

- EMS(ISO14001)

- 組織の事業活動による環境リスクの低減を目指すマネジメントシステムのこと

- ISMS(ISO27001)

- 情報セキュリティリスクを管理し、適切な情報資産の保護を目指すマネジメントシステムのこと

いずれの規格も「マネジメントシステム」という共通の枠組みをもち、PDCAサイクルを基盤としていますが、対象となる分野や目的が異なります。

品質マネジメントの基礎となる7つの原則を理解しよう

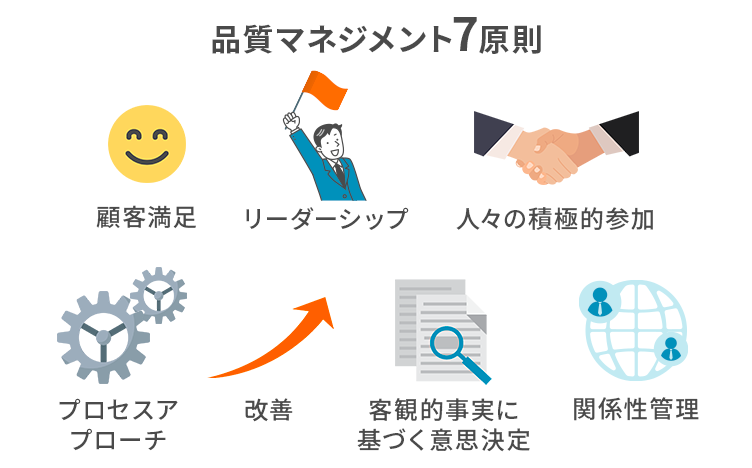

品質マネジメントを体系的に実施するための基礎として「7つの原則」が定められています。この原則を理解することで、実務においてQMSを効果的に活用できます。

ここでは、各原則の概要を解説します。

顧客満足

品質マネジメントの中心は、「顧客の要求事項を満たすこと」「顧客の期待を超える価値を提供すること」にあります。

実務では、以下の3つの要素をバランスよく向上させることが重要とされています。

- 品質(Quality):製品やサービスは性能・信頼性・安全性が確保されているか

- 価格(Cost):適正なコストで提供されるか

- 納期(Delivery):約束した期日までに提供されるか

これらを総合的に改善することで、顧客満足度を高め、信頼関係の構築につなげることができます。 【品質マネジメント7原則】ISOにおける顧客重視とは ISOの解釈は審査機関、審査員により異なる場合があります。この記事の解釈はあくまで著者の解釈ですので、ご注意ください。 ISO9001の最終目標である顧客重視。言葉の意味はそのまま「お客様が…

リーダーシップ

リーダーは組織の目標や方向性を明確に示し、全社員が品質目標の達成に主体的に関わる環境を作る責任があります。

【取り組みの例】

- トップマネジメントの姿勢が組織文化に直結する

- 品質方針や品質目標を全社員に浸透させる

【品質マネジメント7原則】ISO9001におけるリーダーシップとは

ISOの解釈は審査機関、審査員により異なる場合があります。この記事の解釈はあくまで著者の解釈ですので、ご注意ください。 ISO9001を取得するにあたって、組織におけるリーダーは、品質マネジ…

人々の積極的参加

組織内の働く人々が、必要な力量を確保し、権限と責任を持ち、積極的に活動に参加することが、組織の価値創造力や実現能力の強化につながります。

【取り組みの例】

- 社員のスキルや知識を最大限活用する

- 意思決定や改善活動に関与させる

【品質マネジメント7原則】人々の積極的参加とは

ISOの解釈は審査機関、審査員により異なる場合があります。この記事の解釈はあくまで著者の解釈ですので、ご注意ください。 品質 マネジメントシステムとは、いわばサービスの品質を管理するシステム…

プロセスアプローチ

業務を関連するプロセスとして捉え、体系的に管理することで、予測可能な結果を効率的・効果的に達成できます。

【取り組みの例】

- 各プロセスの目的と責任を明確化する

- プロセス間の相互関係を把握して最適化する

【具体例あり】ISO9001プロセスアプローチとは?わかりやすく解説

品質 マネジメントシステムでは、仕事はプロセス(業務)のつながりとみなします。組織内において、個々が決められた通りに業務を遂行し、次のプロセスへ引き継いでいく……そんな業務の流れの見方をすることで、マ…

改善

成功する組織は、常に改善に取り組み、マネジメントシステムの最適化を目指します。

【取り組みの例】

- 不適合や課題を放置せず、改善策を実施する

- 改善活動を定期的に評価し、次の改善に反映する

【品質マネジメント7原則】ISOにおける改善とは

ISOの解釈は審査機関、審査員により異なる場合があります。この記事の解釈はあくまで著者の解釈ですので、ご注意ください。 私達の身の回りの環境は絶え間なく変化しています。例えば、2007年に初…

客観的事実に基づく意思決定

意思決定は、事実やデータの分析に基づいて行うことで、望ましい結果の実現可能性を高めます。

【取り組みの例】

- データ収集・分析方法を整備する

- 結果を可視化して意思決定に活用する

【品質マネジメント7原則】客観的事実に基づく意思決定とは

ISOの解釈は審査機関、審査員により異なる場合があります。この記事の解釈はあくまで著者の解釈ですので、ご注意ください。 「勘と経験と度胸による経営――。」なんとなく、このような言葉が時代遅れ…

関係性管理

組織は、顧客や協力会社などの利害関係者との関係を適切に管理することで、持続的な成功を確保します。

【取り組みの例】

- サプライヤーやパートナーとの連携を強化する

- 相互の期待や要件を明確にし、信頼関係を構築する

【品質マネジメント7原則】関係性管理とは

ISOの解釈は審査機関、審査員により異なる場合があります。この記事の解釈はあくまで著者の解釈ですので、ご注意ください。 組織の周りには、ステークホルダーというものが存在しており、様々な利害関…

ISO9001要求事項

要求事項とは、ISO9001を取得するために企業が実現すべき基本的な要件のことです。これからISO9001を取得しようとする企業や既に運用している企業はこの要求事項の要件を満たす必要があります。

要求事項は以下の10項目で構成されています。

| 1.適用範囲 | |

|---|---|

| 2.引用規格 | |

| 3.用語及び定義 | |

| 4.組織の状況 |

|

| 5.リーダーシップ |

|

| 6.計画 |

|

| 7.支援 |

|

| 8.運用 |

|

| 9.パフォーマンス評価 |

|

| 10.改善 |

|

ここでは、ISO9001の要求事項について詳しく解説します。

1:適用範囲~3:用語及び定義

「1:適用範囲~3:用語及び定義」は、ISO9001が適用される範囲や基礎となる概念・用語の定義などの前提を示した章です。

要求事項の内容をより深く理解できる項目であるため、一度は目を通してみると良いでしょう。

4:組織の状況

この項は、PDCAサイクルのPlan(計画)にあたる部分です。品質マネジメントシステムを確立するための組織のインプット情報を要求しています。

4.1組織及びその状況の理解

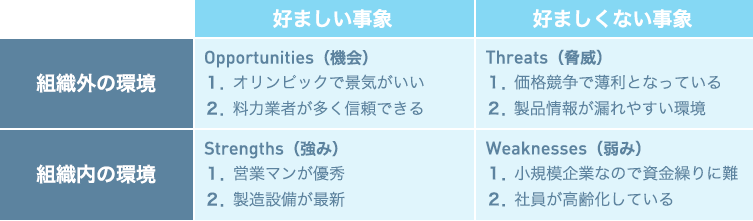

組織の目的や存在意義(例えば、〇〇の製造・販売をして社会に貢献するなど)を明らかにします。そのうえで、自社の強みや弱み、外部環境から受ける機会や脅威を整理します。この分析には、一般的にSWOT分析が活用されます。

表4.1 SWOT分析の例

4.2利害関係者のニーズ及び期待の理解

顧客や従業員、協力会社、株主、地域社会などの利害関係者が求めていることを把握します。明確なニーズだけでなく、言葉にはされていないが期待されている内容についても整理しなければなりません。

4.3品質マネジメントシステムの適用範囲の決定

4.1~4.2項を考慮したうえで、自社のQMSの適用範囲を決定します。全社を適用範囲にする以外にも、支社や工場、部門単位での取得も可能です。

4.4品質マネジメントシステム及びそのプロセス

ISO9001に基づいて品質マネジメントシステムを構築して(Plan)、運用して(Do)、見直して(Check)、改善(Act)するとしたPDCAサイクルを確立させることを要求しています。

5:リーダーシップ

この項は、PDCAサイクルのPlan(計画)にあたる部分です。各部門、各階層で目指す方向を一致させ、品質目標の達成に全員が積極的に参加している状況を作り出すことがトップの役割だとしています。

5.1リーダーシップ及びコミットメント

「コミットメント」とは約束や責務という意味で、トップが組織の内外に向けて取り組みを約束し、その責任を果たす姿勢を示すことが求められています。

具体的には、トップ自らが率先して行動すること、各部門に権限移譲して実効性を確保することが示されています。

5.2方針

品質方針とは、組織の目的や戦略的な方向性などを示すものです。品質方針を表明して目標設定のための枠組みを決めることを求めています。一般の人が閲覧できるように、多くの企業は品質方針をホームページに記載しています。

5.3組織の役割、責任及び権限

QMSに必要な組織体制を確立し、その役割と権限を明確にすることを要求しています。

6:計画

この項はPDCAサイクルのPlan(計画)にあたる部分であり、以下の3つの要素を求めています。

6.1リスク及び機会への取組み

4項で取り上げた「組織の課題」や「利害関係者のニーズと期待」を踏まえて、リスクと機会を特定します。そのうえで、それぞれに対して活動計画を策定することが必要です。活動計画には「リスク・機会ごとの対応策」「進捗を確認する仕組み」「効果を評価する方法」を含めることが求められます。

6.2品質目標及びそれを達成するための計画策定

品質方針で定められた枠組みに従って目標を設定します。設定にあたっては以下の「SMARTの法則」が参考になります。

- S(Specific):目標は具体的であること

- M(Measurable):測定可能であること

- A(Achievable):方針と整合がとれていること

- R(Realistic):現実的で達成可能であること

- T(Timely):達成期日が明確なこと

6.3変更の計画

QMSの変更が生じた場合、計画的に実施することを要求しています。

7:支援

この項はPDCAのD(Do:実行)にあたる部分であり、以下の要素が要求事項として示されています。

7.1資源

組織の経営資源に関する事項で、組織が品質マネジメントシステム(QMS)を運営するために必要な経営資源を特定し、確保・管理することを求めています。

具体的には「5M」と呼ばれる、以下のような資源が対象となります。

- 人材(Man)

- 設備・機械(Machine)

- 材料(Material)

- 方法・ノウハウ(Method)

- 測定手段(Measure)

また、組織の文化や社風、仕事の環境、情報などもQMSに影響を及ぼすものと考え、これらを効果的に運営していくために具体的な資源を特定し、管理します。

7.2力量

「5.3組織の役割、責任及び権限」で規定された内容が十分な機能を果たせるように、必要な能力を維持、向上させることを要求しています。一般に教育訓練の計画、実施、評価、改善といったPDCAサイクルを組み込むことが大切です。

7.3認識

従業員一人ひとりが、保有する力量を発揮して品質マネジメントシステムを有効に運用するために、自らの貢献を認識させることを求めています。品質方針や目標との関連を明確にすることで、組織全体の意識を高めることができます。

7.4コミュニケーション

QMSを効果的に機能させるためには、組織内外で必要な情報を適切に伝達することが不可欠です。伝える内容・方法・対象者・タイミングを明確にし、適切なコミュニケーションを確保することが求められます。

7.5文書化した情報

QMSの維持・改善のために、必要な情報を「文書」と「記録」として管理することを求めています。「文書」には品質方針・品質目標やQMSの適用範囲など、「記録」には報告書や運用記録などが挙げられます。

一般に組織が大きくなるほど規定類や作業手順書などが増え、体系化されていきます。そのため、業務を行ううえで「どの程度の文書化が必要か」「どこまで詳細な記録が必要か」を決めて、組織に見合った文書管理を行うことがQMSを維持・運用するために重要です。

8:運用

この項はPDCAのD(Do:実行)にあたる部分であり、以下の内容が要求事項として定められています。

8.1運用の計画及び管理

組織にとって必要なプロセスを明確にし、計画を立て、その計画に基づいて管理することを求めています。

8.2製品及びサービスに関する要求事項

一般に営業や総務部門が中心となり、製品の情報を顧客に提供するためのコミュニケーション、契約前、契約時における内容の確認、さらに契約の変更に関する要求が示されています。

8.3製品及びサービスの設計・開発

製品の設計開発や建設の施工計画、サービスの企画などが対象になります。設計開発の計画、インプット、管理、アウトプット及び変更に関する要求が示されています。

8.4外部から提供されるプロセス

協力会社など外部から提供される製品やサービスが要求事項を満たすよう、評価・監視し管理することを求めています。

具体的には、「協力業者から提供される製品サービスが顧客の要求事項に適合するか」「品質、納期、コストなどの観点からどのように管理するか」「協力業者の組織自体をどの程度まで管理するか」を決定します。

8.5製造及びサービス提供

製造工程、サービス提供を行うにあたり、あらかじめ決めた管理の手法で実施することを求めています。

具体的には、工程管理や製品の識別管理、引渡しまでの保存方法、引渡し後のフォローなどの要求事項が示されています。

8.6製造及びサービスのリリース

製品サービスが顧客の要求事項を満たすような検査やチェックを行うことを求めています。また、「製品サービスの引渡しについて検査に合格すること」「許可した人物を明らかにすること」などの記録も残す必要があります。

8.7不適合なアウトプットの管理

不適合な製品サービスが発生した場合に、間違って使用されないようにする方法や、またその不適合な製品をなくす方法が求められています。不適合品には処置を行い、記録を残すことが要求されています。

9:パフォーマンス評価

この項はPDCAのC(Check:評価)にあたり、QMSの運用状況や効果を評価するための要求事項がまとめられています。

9.1監視、測定、分析及び評価

組織は、品質マネジメントシステムの効果を確認するために、必要な情報を収集し分析することが求められます。製品やサービスのパフォーマンス、業務プロセスの効率、顧客満足度などを定期的に監視・測定し、得られたデータをもとに改善点を明確にすることが含まれます。

9.2内部監査

内部監査を実施し、「組織のQMSが規格に適合しているか」「運用が有効に行われているか」を社内でチェックすることを求めています。

9.3マネジメントレビュー

トップマネジメントがQMSの運用状況やパフォーマンスを総合的に評価し、改善策や次期目標の設定につながるマネジメントレビューの実施を求めています。組織全体の方向性を確認し、継続的改善を促す重要なプロセスです。

10:改善

この項はPDCAのA(Action:改善)にあたり、評価(Check)で得られた結果をもとに、組織の業務やプロセスを実際に改善することを求めています。

10.1一般

顧客満足を向上させるために、改善が必要な事項を特定し、計画的に実行することを求めています。

10.2不適合及び是正処置

不適合が発生した場合の対応と再発防止を確実にするための是正処置に関する要求を示しています。不適合とは要求事項を満たしていないことで顧客のクレームも含まれます。また、是正処置が有効であったか評価して、一連の記録を残す必要もあります。

10.3継続的改善

QMSの適切性、妥当性、有効性を継続的に改善することを求めています。継続的改善を実現するには、PDCAサイクルを回して、パフォーマンスを向上させる必要があります。

ISO9001要求事項を実務で活用するポイント

ISO9001の取得においては、実務に組み込み、組織の品質向上や顧客満足度向上につなげることが重要です。ここでは、実務で活用する際のポイントを解説します。

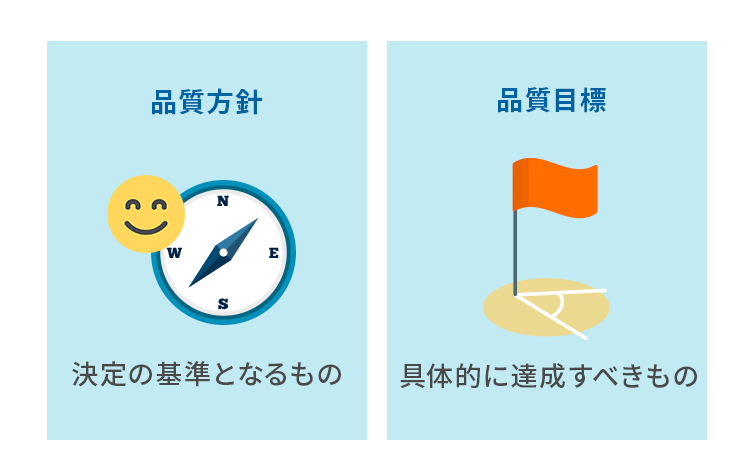

品質方針・品質目標の策定

ISO9001を運用するためには、まず以下の2つを明確に定める必要があります。

- 品質方針:組織が顧客に提供する製品・サービスの品質に関する基本的な方針

- 品質目標:品質方針を具体的に実現するための達成目標

どちらもトップマネジメントが主導して設定しますが、注意すべきは「認証取得自体を目的にしない」ことです。目標はあくまでも顧客満足度の向上や業務プロセスの改善を目的として設定する必要があります。

実務で活用するポイントとして、品質方針・目標を全社員に共有し、日々の業務判断や改善活動の指針、進捗管理の基準とすることが挙げられます。単なる書類上の目標ではなく、現場で意思決定に役立つものにすることが重要です。

ISO9001の品質目標・品質方針とは?現役コンサルが事例も解説

ISO9001規格のマネジメントシステムを構築するにあたっては、品質方針と品質目標というものを決定し、これを組織の構成員に対して伝達する必要があります。しかし、品質方針や品質目標をどのように決定すれば…

リスクベース思考での運用

ISO9001では「リスクベース思考」に基づく運用が求められます。品質に影響を与えるリスクや機会を事前に特定し、適切な対策を講じることで、問題発生の未然防止や改善につなげる考え方です。

実務では、以下のような取り組みが有効です。

- プロセスごとのリスク評価を定期的に実施する

- 発生しうるリスクに対する予防策・対応策を文書化する

- 機会(改善につながる要素)を積極的に取り入れ、品質向上につなげる

リスクベース思考を組織全体で浸透させることで、問題発生時の対応力が高まり、PDCAサイクルによる改善活動が効果的になります。

文書化の適切な管理

ISO9001では、業務の根拠や手順を明確にするための文書化が求められます。しかし、文書量が多すぎると現場の負担になり、逆効果になることがあります。

実務で意識すべきポイントをまとめました。

- 必要な情報を整理し、現場で使いやすい形にする

- マニュアルや手順書、記録の保存・更新方法を明確化

- 文書管理者を決め、定期的にレビュー・更新する

適切な文書化により、業務の標準化と品質維持が可能になり、QMS運用が効率的に行えるようになります。

【2026年改訂予定】ISO9001要求事項の最新動向

現在、最新版として適用されているISO9001は2015年版です。ISO9001は常に時代の変化に対応するため改訂作業が進められており、2026年に新たな改訂版の発行が予定されています。

ここでは、ISO9001の改訂時期や改定に向けて企業が取るべき対応について解説します。

ISO9001の改訂はいつ?

ISO9001の改訂時期は正式発表されていないものの、2025年8月現在では、2026年9月に改訂予定とされています。

予定通りに改訂作業が完了した場合、「ISO9001:2026」が発行され、日本においては国内規格である「JIS Q 9001:2026」が発行されます。

改訂に向けて企業が取るべき対応

新規格が改訂されるにあたり、企業が取るべき対応についてまとめました。

- 改訂内容をよく確認する

- 改訂内容と既存の品質マネジメントシステムとの間にギャップを確認する

- 改訂内容と既存の品質マネジメントシステムとの間のギャップを見直す

- 改訂後の品質マネジメントシステムを約3か月間運用し、実務での適用状況を確認する

- 改訂後のシステムに基づき、内部監査およびマネジメントレビューを実施する

これらの対応を円滑に行うためには、審査を受ける1年前程度から準備を開始することで、十分な時間を確保し、余裕をもって新バージョンへ移行できるでしょう。

ISO9001改訂の最新情報は、以下の記事をご覧ください。

ISO9001の要求事項をダウンロード・購入する方法

ISO9001の要求事項は、日本規格協会グループのホームページから購入できます。

最新版である2015年版は下記リンクより購入が可能です。国内で認証取得を進められる場合は、邦訳版を購入し、ダウンロードするのが一般的です。

ISO9001取得の流れについて

ISO9001の内容を把握したら次はISO取得の流れについて理解してみましょう。

最初はどこから着手するのか、全体像を把握することで取得に向けた動き方が理解できます。

| STEP | 内容 | 主な取得時間 |

|---|---|---|

| 1 | プロジェクトチームの結成 | 1か月目 |

| 2 | キックオフ宣言 | 1か月目~2か月目 |

| 3 | 現状(ギャップ)分析 | 2か月目~3か月目 |

| 4 | マニュアル・手順書作成 | 3か月目~7か月目 |

| 5 | 下位文書作成 | 5か月目~9か月目 |

| 6 | 実践 | 6か月目~12か月目 |

| 7 | 内部監査員養成セミナー | 8か月目~10か月目 |

| 8 | 内部監査 | 10か月目~12か月目 |

| 9 | マネジメントレビュー | 12か月目~13か月目 |

| 10 | 1次審査(文書審査) | 13か月目~14か月目 |

| 11 | 2次審査(現地審査) | 14か月目~15か月目 |

| 12 | 是正処置 | 15か月目~16か月目 |

| 13 | 認証取得 | 16か月目 |

※自社取得の場合のスケジュール一例です。

会社規模、適用範囲、優先度、自社取得かコンサルタントに依頼しての取得かなどさまざまな要因で、取得にかかる時間は大きく変わってきます。

ISO認証取得までの基本的な流れは各規格で同様です。

ISO取得のための準備を行い、ISO規格の要求事項に沿ったマネジメントシステムを構築し、実際に運用をします。その上で審査を受け、通過することでISO規格の認証取得となります。詳しい詳細はこちらで確認できます。

ISO9001認証を取得する方法と流れを知ろう

これからISO 9001の認証取得を考える企業にとって、どのような流れで認証取得に向けて動くのか気になるポイントではないでしょうか? この記事では、現役のISOコンサルタント監修のもと、ISO取得の…

まとめ

この記事では、ISO9001の概要や要求事項、要求事項のポイントなどを可能な限りわかりやすく解説しました。

ISO9001を取得する際は、規格に適合させるだけでなく、組織全体で品質を安定的に管理・改善し、顧客満足を向上させることが重要です。PDCAサイクルを基盤とし、品質方針や品質目標の設定、リスクベース思考での運用、文書化や内部監査などを適切に実施しましょう。

また、2026年にはISO9001の改訂が予定されています。最新情報を定期的に確認し、スムーズに新規格に移行できるよう準備しておくことも求められます。

ISOプロでは月額4万円から御社に合わせたISO運用を実施中

ISOプロではISO各種の認証取得から運用まで幅広くサポートしております。

また、マニュアル作成など御社に合わせたムダのない運用を心がけており、既に認証を取得しているお客様においてもご提案しております。

サポート料金においても新プランを用意し、業界最安級の月額4万円からご利用いただけます。

こんな方に読んでほしい