ISO9001をやめた企業の理由とは?返上後のリスクや代替案を徹底解説

- ISO9001認証を返上する企業の多くは、費用面や書類管理の負担などを理由に挙げている

- ISO9001のメリットを受けるためには、要求事項をよく理解することが重要

ISO 9001を取得する企業が多くいる一方、取得後に更新することをやめて、認証を返上する企業もあります。それは、ISO9001 規格 における品質マネジメントシステムを構築・運用することのデメリットの部分が強く感じられるためです。

そこで、この記事ではISO9001の取得・更新をやめた企業の理由や返上するメリット・デメリットを紹介します。また、企業がメリットを享受できない原因を解説したのち、対策となるポイントを解説します。

目次

なぜ「ISO9001をやめた企業」が増えているのか?

ISO9001をやめた企業が増えているのは、費用や運用の負担と得られるメリットに乖離があることが理由の一つです。

ISO9001とは、品質マネジメントシステムに関する国際規格であり、自社製品・サービスの品質改善や顧客満足度を向上することを目的としています。

取得するには、規格要求事項を満たす品質管理体制を構築・運用したうえで、認証審査を受ける必要があります。

ISO9001を取得することで、「自社の品質管理体制が国際的な基準に達している」と対外的にアピールできるため、大企業だけでなく中小企業においても、ISO9001認証取得の動きが活発であった時期がありました。

しかし、最近ではISO9001認証を返上する企業が出てきているのが現状です。そこで、ここではISO9001認証を返上する代表的な理由について紹介します。

審査費用が負担になる

ISO9001認証は、継続的改善を目指しているため、取得後も毎年ISO認証機関による維持審査や更新審査を受ける必要があります。

そのため、企業の業種や規模によって異なりますが、相場としては30万~100万円程度の審査費用が毎年かかります。審査費用が負担となる中小企業も多く、コスト削減のためにISO9001を返上する企業も少なくありません。

審査の詳細は以下の記事をご覧ください。

運用の負担が大きい

ISO9001の運用では、規格要求事項に基づいた手順書やルールを現場で継続する必要があります。しかし、実際の業務と合わない仕組みを構築してしまうと、従業員が「規格対応のためだけの作業」に追われるケースも少なくありません。

特に、定期的な内部監査や是正処置などの活動は、通常業務と並行して行う必要があるため、現場での時間的・人的負担が大きくなります。

こうした「日常業務との両立が難しい」という理由から、運用負担を懸念してISO9001を返上する企業も見られます。

文書作成・管理の手間が大きい

ISO9001を取得するには、要求事項によって作成が義務付けられている文書が複数あります。文書化した情報には適切な管理が必要であるため、これまでにない作業が発生することから、社員の手間や労力がかかってしまうことも。

また審査前には、審査に必要な書類の準備に工数がかかることから、より文書作成・管理の負担を感じる企業も多くあります。そうした負担を低減するために、ISO9001を返上する企業も少なくありません。

保有するメリットが感じられない

ISO9001を取得したものの、保有するメリットが感じられなくなったというケースもあります。具体的には、「顧客要求で取得したが、取引がなくなった」「公共事業の入札のために取得したが、入札への参加をやめた」といったことが考えられます。

取引に直結していた顧客要求がなくなると、ISOの運用コストとの費用対効果が合わなくなるため、ISO9001返上を選択する企業が少なくありません。

ISO9001をやめた企業に多い3つの間違い

ISO9001をやめた企業の理由として、「費用の負担」「運用・文書管理の負担」「メリットの消失」が挙げられました。しかし、その多くはISO9001の活かし方を誤っていたことに原因があります。

ここでは、企業がISO9001取得による効果が得られなくなる代表的な3つの原因を紹介します。

1.ISO取得を「やらされている」

ISO認証取得を導入する背景を従業員に伝えずに、トップダウンでISO取得を行ってしまうと、本来のメリットを受けられなくなる可能性があります。

従業員としては「面倒な作業が増えた」「いちいち基準が増えていく」というように、必要性がわからないまま業務量が増えたと考えてしまうためです。「やらされている」という意識が醸成されてしまうと、内部監査も有効性を失い、本来全社的な取り組みが必要なISO9001に非協力的になる傾向にあります。

2.「重いISO9001」を構築している

「重いISO9001」とは、大量の文書作成や文書管理が発生し、従業員の負担が増えてしまうことです。ISO規格取得の要求事項を満たすためだけに、いたずらにルールや文書化を行うことで発生します。

本来、製造プロセスにおける各工程の作業内容を明確化し、記録することは合理的な経営判断につながります。

しかし、必要な情報を取捨選択せずに、ISO9001の要求事項を確実に満たすために、手当たり次第に情報を文書化し記録していくことで、運用が面倒になる「重いISO9001」になってしまうのです。ムダな書類や煩雑な環境が該当します。

「重いISO」の詳細は、以下の記事をご覧ください。

3.時代遅れのISO9001の名残がある

ISO9001はもともと比較的大規模な製造業向けにつくられた規格でした。そのため、その他の業種や規模の企業が取得していた場合、実情に合わない管理が必要になることもあったため、ISO9001取得のメリットを感じられなかったケースがありました。

しかし、2000年に大規模な改訂がされて以降、現在のISO9001:2015に至るまでその他の業種や規模においても運用しやすい品質マネジメントシステムに関する規格になっています。

そのため、改訂前の古いISO9001の名残を残して維持運用している場合には、ISO9001の管理にムダな労力がかかっている可能性があります。

ISO9001の取得メリットを最大限に引き出す3つのポイント

ISO9001を取得することで、企業は以下のようなメリットを享受できる可能性があります。

- 自社製品・サービスの品質維持と向上

- 顧客満足度の向上

- 取引先や顧客からの信頼獲得

- 業務プロセスの標準化による生産性向上

- 社内コミュニケーションや情報共有の改善

- クレーム・ミスの低減

- 自社(組織)の成長発展と組織運営の有効性向上

これらの効果を確実に得るためには、ISO9001を取得するだけでなく、自社に合った運用方法を確立することが重要です。

そこで、ここではISO9001取得メリットを最大限に引き出すための運用ポイントを解説します。

「継続的発展」を理解する

ISO9001のそもそもの目的は、製品・サービスの継続的な品質管理により、顧客満足度を満たすことです。ISO9001は「顧客満足度の向上につながる品質マネジメントシステムを構築・運用するためのフレームワーク」であることを理解しましょう。

ISO9001の要求事項は、会社規模や事業内容などによって対応が変えられるように、自由度が高くなっています。そのため、きちんと要求事項の内容を理解したうえで、自社の実情を把握して取り組むことで、有効なマネジメントシステムを構築できるでしょう。

PDCAサイクルを回していき、継続的な発展を続けることで自社に合った仕組みがつくりあげられれば、徐々にISO9001のメリットを実感できるようになっていきます。

文書管理・ルールをスリム化する

「重いISO」にならないためには、「組織の状況に合わせてマネジメントシステムを構築すること」が重要です。そのためには、特に問題となりやすい文書管理・ルールをスリム化することがおすすめです。

規格が要求するから文書管理を実施するという視点ではなく、「経営の効率を上げるために必要かどうか」という視点で文書化やルール・マニュアルを作成しましょう。

また組織の状況に合わせるためには、現場の意見を反映することが大切です。実際に運用する社員の意見も取り入れ、有効なマネジメントシステムを構築しましょう。

ISO規格のスリム化の詳細は、以下の記事をご覧ください。

経験豊富なコンサルティング業者に依頼する

ここまで解説した内容を自社だけで実施するには、十分にISO規格への知識があり、マネジメントシステムを構築した経験がある人材がいないことには難しいでしょう。

例えスリム化を実施したとしても、ISOの審査会社や審査員によってはその内容を認めない方もいます。指摘を受けた際に的確な回答ができず、言われるがままに、もとの運用しづらいISOでの運用を余儀なくされるケースもあるのです。

そのため、おすすめは経験豊富なコンサルティング業者に依頼することです。客観的な第三者としてプロの意見を取り入れていくことで、有効性を保ったマネジメントシステムを構築できるでしょう。

ISO取得コンサルタントへの依頼の詳細は、以下の記事をご覧ください。

また、コンサルティング業者に依頼し、ISO9001取得によるメリットを受けられた事例があります。以下の記事もあわせてご覧ください。

関連記事:【インタビュー】ハイキス株式会社「あいまいなルールを明確化!取得過程を教育にも活用したハイキス」

企業がISO9001をやめた後の影響とは?

ISO9001を返上した企業は、制度に伴うコストや運用負担を軽減できる一方で、思わぬ課題と影響に直面するケースがあります。

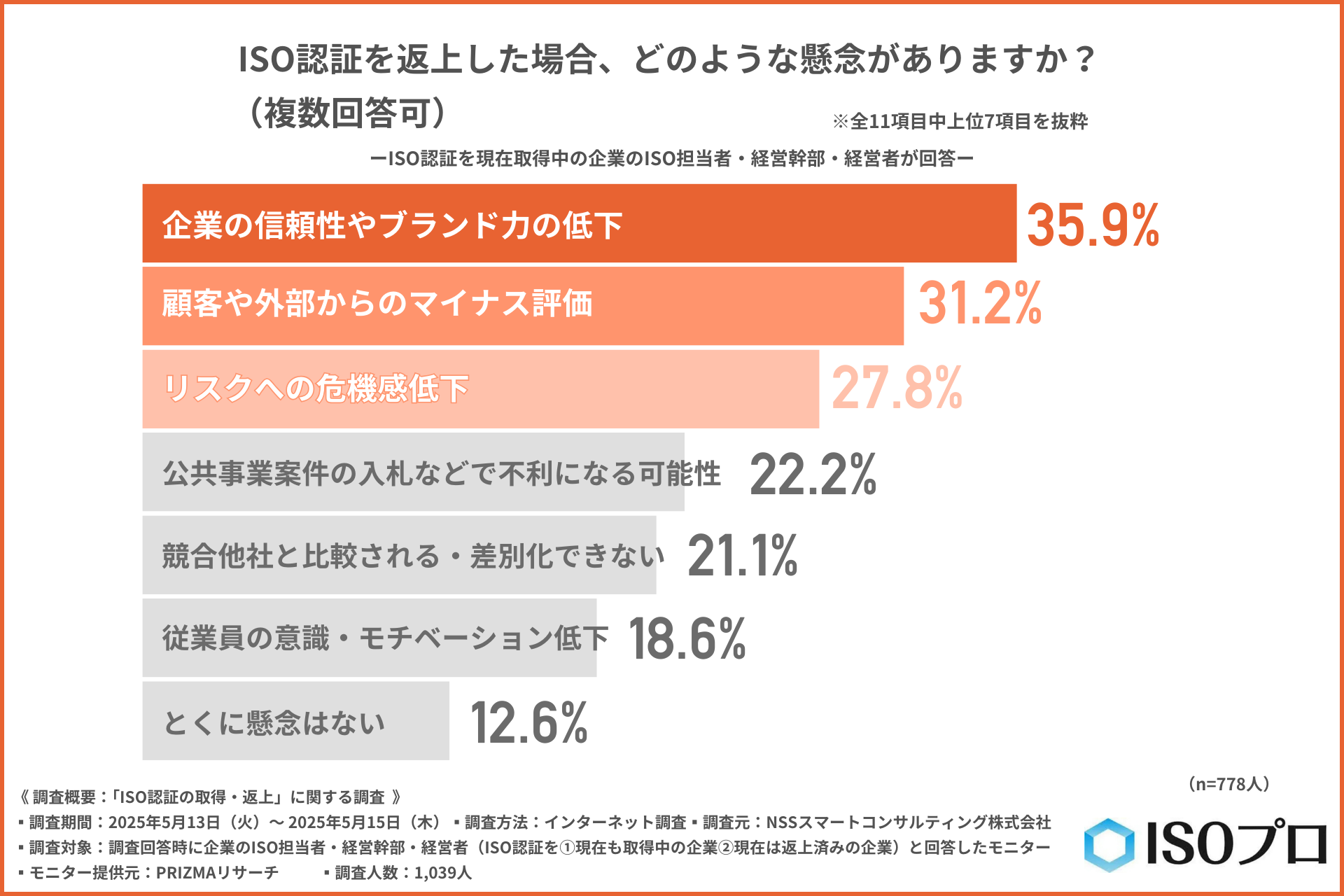

2025年5月にISOプロを運営するNSSスマートコンサルティング株式会社が行ったアンケート調査によると、「ISO認証を返上した場合の懸念点」について質問したところ、『企業の信頼性やブランド力の低下(35.9%)』が最も多く、『顧客や外部からのマイナス評価(31.2%)』『リスクへの危機感低下(27.8%)』と続きました。

継続運用の判断でも重視されていた『企業の信頼性やブランド力の低下』が特に懸念されており、ISO認証は企業価値を支える重要な資産であることがわかります。

ここでは、こうしたISO9001返上に伴うプラスとマイナスの影響について解説します。

製品・サービスの品質低下

ISO9001の取得によって築いた品質管理に関する目標や業務プロセスに関するルール・マニュアルなどが廃止されると、現場での運用が混乱しやすくなります。

例えば、不良発生時のプロセスが明文化されなくなれば、対応方法や再発防止策が曖昧になるでしょう。

その場合、製品・サービスの品質低下や対応遅延が発生するリスクが高まるなど、企業全体における品質管理体制の維持が難しくなる可能性があります。

取引先・顧客からの信頼低下

ISO9001の取得は、顧客・取引先にとっては「自社の品質管理体制に関する信頼の証」として認識されています。

返上によって「品質管理体制がどの基準にあるのか不明瞭な企業」と見なされる可能性があるため、特に公共案件や業界基準による審査の場面では不利になる可能性があります。

また取引先から取得要求があった場合には、返上に関しては事前に説明することが大切です。事後的に通知する形となれば、信頼関係を毀損する恐れもあるため、慎重なコミュニケーション計画が求められます。

維持にかかる費用・工数の削減

返上による直接的なメリットには、審査費用や更新手続き、内部監査、文書管理などにかかる費用や工数の削減が挙げられます。

年間数十万円の審査費用や、内部監査・更新審査、文書管理のために割く人員の時間が不要となるため、限られた人的リソースを他の業務へ再配置しやすくなります。

ただし、品質管理体制の基盤が未整備である場合、潜在的な問題や顧客クレームなどを見逃すリスクも増大します。

ISO9001返上後に取り組むべき2つの代替手段

ISO9001の返上を考えている企業は、「返上後、自社の品質管理体制をどのように保つか」という課題における対策を考える必要があります。

そこで、ここではISO9001返上後の代替手段として、ISO自己適合宣言と独自の品質管理基準の構築について解説します。

ISO自己適合宣言の活用

ISO自己適合宣言とは、審査機関からの認証を受けずに、「自社のマネジメントシステムがISO規格の要求事項に則って構築・運用している」と対外的に宣言することです。

そのため、基本的にはISO規格を長期間取得し、審査を受けずともマネジメントシステムの文化が根付いた企業がISO自己適合宣言を行うものとされています。

自己適合宣言を行う方法は、以下の4種類が挙げられます。

- 自己決定し、自己宣言する

- 組織に対して利害関係をもつ人やグループに、適合について確認してもらったうえで、宣言を行う

- 組織外部の人やグループに、適合について確認してもらったうえで、宣言を行う

- 外部機関によるマネジメントシステムの認証・登録を行う

しかし、自己宣言のみでは、取引先や顧客などからは「本当にISO規格に適合しているのかわからない」ため、審査機関に適合性を認定してもらう方が効力はあるといえます。

自己適合宣言の詳細は、以下の記事をご覧ください。

独自の品質管理基準の構築

自社の独自品質管理基準を構築し、ISO9001と同等の効果を担保する方法です。具体的には、ISO9001の要求事項を参考にしながら、自社の業務プロセスや企業文化、リソースに適した品質管理基準を整備します。

独自基準の最大のメリットは、その柔軟性です。

ISO規格の制約を受けることなく、文書作成の簡素化や現場主義に基づく運用が可能となります。その結果、運用コストの削減とともに、現場の理解も得やすくなるでしょう。

ただし、独自基準として運用する場合には「品質の実効性をどう証明するか」という課題があります。そのため、品質保証体系図や内部文書を整備し、内部・外部監査を実施できる体制が必須です。

ISO9001をスリム化し、運用に成功した企業の事例

せっかく取得したISO9001を、「運用負担が大きい」「管理に手間がかかる」といった理由で返上するのは、非常にもったいない判断です。返上を避けるには、ISOのためだけに作成した、本来の業務には不要なルールや文書をスリム化することが欠かせません。

そこで、ここではISO9001のスリム化に成功し、ISO運用を成功させた企業の事例を紹介します。

株式会社三浦組紐工場

株式会社三浦組紐工場は、主に化繊の厚地ベルトや産業資材用テープを製造・販売している製造業を営む会社です。

ISO9001を取得し、ISOに詳しい人材を採用して、品質管理責任者としてISOの運用を任せていました。現場の作業になじまない書類を作成したり、とにかく時間をかけて作業をしたり、とISO9001が社内に浸透しないうえに作業負荷が増えたことで、運用に課題を感じていました。

そこで、ISOコンサルタントに運用サポートを依頼し、スリム化を推進しました。

「ISOコンサルタントに運用方針を相談しながら、実際の運用は社内の人間」と二人三脚で取り組んだことで、書類作成やISOに関する事務のスリム化を実現できました。

| 業種 | 製造業 |

|---|---|

| 組織規模 | 51~100名以下 |

| 取得規格 | ISO9001 |

| 課題 | ISOを取得したものの、社内になかなか浸透せず作業負荷が高かった |

| 対策 | 書類作成やISOに関する事務のスリム化を実現した |

株式会社三浦組紐工場の事例は、以下の記事をご覧ください。

株式会社ヤマタケ

株式会社ヤマタケは、土木、建築、電気・設備を手掛けている会社です。ISO9001以外にも、環境マネジメントシステムのISO14001、労働安全衛生のISO45001を取得しています。

運用に関して、ISOに理解のある社員が担当していたものの、ISO業務以外にも本来の通常業務もありましたので、四苦八苦していました。

そこで、2015年にISO9001とISO14001の規格改訂があった際に、自社での対応はできないと判断してISOコンサルタントに運用サポートを依頼しました。その結果、ISOのために約10冊作成していた書類をスリム化でき、トップマネジメントが扱いやすい書類へと簡略化できました。

また、従来の審査機関から「建築に強い審査機関に変えた方が良い」などアドバイスもあり、運用しやすくなったとのことです。

| 業種 | 建設業 |

|---|---|

| 組織規模 | 21~50名以下 |

| 取得規格 | ISO9001、ISO14001、ISO45001 |

| 課題 | ISOに詳しい社員に任せており、作業負荷が高かった |

| 対策 | ISOのスリム化に成功し、自社負担が楽になった |

株式会社ヤマタケの事例は、以下の記事をご覧ください。

旭精工株式会社

旭精工株式会社は、貨幣処理装置などコインハンドリング製品、システム開発を行う会社です。ISO9001以外にも、環境マネジメントシステムのISO14001、労働安全衛生のISO45001を取得しています。

運用を続けていたところ、承認行為や手順、記録作成などが増え続け、業務上の負担へとつながってしまいました。

そこで、ISOコンサルタントに運用サポートを依頼し、スリム化のための柔軟なやり方を実行。さらに、3つの規格を統合したことで、相乗作用によるパフォーマンスに優れたシステム運用を実現しました。軽くなったISO9001運用により、従業員の業務負担の軽減につながりました。

| 業種 | 製造業 |

|---|---|

| 組織規模 | 201~300名以下 |

| 取得規格 | ISO9001、ISO14001、ISO45001 |

| 課題 | 業務が増え、負担になっていた |

| 対策 | ISOのスリム化に成功し、従業員の負担軽減につながった |

旭精工株式会社の事例は、以下の記事をご覧ください。

まとめ

ISO9001を取得しても、思ったような効果が得られずに認証を返上する企業が一定数います。返上にいたる理由の多くは、ISO規格や自社の実情を深く理解できていないことで発生しているのです。

ISO9001規格の要求事項を理解したうえで、自社に適した品質マネジメントシステムを構築することで、期待したとおりの取得につながります。

自社に適した品質マネジメントシステムを構築・運用し、メリットを十分に享受するためには、プロのコンサルティング業者に依頼することがお勧めです。

ISOプロでは月額4万円から御社に合わせたISO運用を実施中

ISOプロではISO各種の認証取得から運用まで幅広くサポートしております。

また、マニュアル作成など御社に合わせたムダのない運用を心がけており、既に認証を取得しているお客様においてもご提案しております。

サポート料金においても新プランを用意し、業界最安級の月額4万円からご利用いただけます。

大手路線会社の情報システム子会社にて約30年勤務。運輸・倉庫業向けのシステム開発、SE、プロジェクトマネジメント、営業、パッケージ企画、経営企画を歴任。 その後、福祉業界に転じ、デイサービスおよびサービス付き高齢者向け住宅の管理責任者として約3年間マネジメントを担当。 製造業では、自動車部品(射出成形・プレス部品)を扱うTier3メーカーの品質保証課に在籍し、約5年間品質保証業務に従事。 各社においてISO関連部門の担当者・事務局を務め、二者監査およびISO被審査部門を経験。 自動車部品メーカーでは ISO9001・ISO27001・ISO14001 の拠点責任者として初回認証取得を主導。 さらにISO9001およびISO27001の審査員メンバーとして約40社の審査経験を持つ。「審査される側」と「審査する側」の双方を理解したコンサルティングを提供できる点を強みとする。