【初心者向け】ISO認証とは?メリットや種類、取得の流れを解説

FAQISO認証に関するよくある質問

ISOのマネジメントシステムの取得について調べると「認証」・「認定」という似た意味の言葉が出てきます。認証はISOを取得する企業を認証機関が審査し、ISOに適合していることを認めることを指します。

一方で認定は、認定機関(日本ではJAB)が認証機関に対してISOの審査を行って良いと認めることを指します。これは審査の質や公平性を保つためです。

この記事ではISO認証制度の仕組みやISO認証の種類について解説します。

ISO認証とは

ISOとは、スイスに本拠地を置く非営利法人の国際標準化機構(International Organization for Standardization)です。

ISO認証規格には、「国際的な貿易の発展を支援する」という目的があります。

各国独自の基準でつくった商品・サービスを国外進出する際、取引相手が「この商品・サービスはどのような特徴をもっているのか」を理解するために時間や手間がかかるでしょう。

しかし、世界的な共通基準であるISO認証規格を取得していれば、「ISO認証を取得している商品・サービス」となり、一定の信頼を得られるとともにスムーズな貿易が可能になるのです。

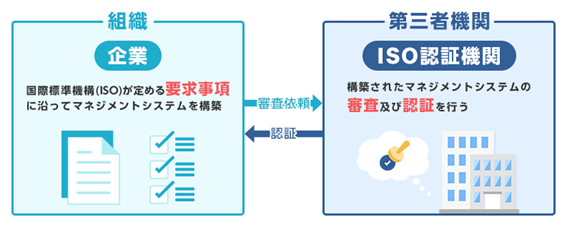

ISO認証発行の仕組み

ISO認証発行の仕組みには、第三者認証が採用されています。第三者認証とは、「組織外の第三者による審査を受けて、認証を得る」という制度です。

この第三者認証を解説するうえで、認定と認証の言葉の意味をまとめました。

- 認定

- 認定とは、ISO9001やISO14001のようなマネジメントシステムを審査する機関(審査機関)が認定機関から「認証審査を行うに値する」ということを認められることです。

- 認証

- 認証とは、ISO9001やISO14001のようなマネジメントシステム規格に企業や組織のマネジメントシステムが適合していることを、審査機関によって認められることです。

ここからは、第三者認証を支える「認定機関」や「認証機関」について解説します。

ISO認証制度の中心を担う「認定機関」

認定機関とは、各国に原則一つだけある認証機関を認定する機関のことです。スイスにあるISO本部だけでは世界中のISO認証制度を管理することは難しいため、認定機関はISOの認証に欠かせない存在です。

各国の認定機関は国際認定機関フォーラム(IAF)に加盟しており、国際相互認証協定(MLA)を締結しています。この協定により各認定機関は相互に評価し合い、同等の認定プロセスであることを証明しています。

日本の認定機関は、日本適合性認定協会(JAB)、ISO27001においては情報マネジメントシステム認定センター(ISMS-AC))です。アメリカではANABという機関が存在しています。

審査を実施する「認証機関」

認証機関とは、認定機関から審査を行って良いと認定を受けた審査機関のことです。

日本国内のマネジメントシステムの認証機関数は、JABによると2024年6月現在、35機関あります。またJAB以外にも、ANABやUKASから認定を受けている認証機関も存在するため、実際の数はさらに増えます。

また日本の企業だからといって、日本の認定機関から認定を受けている審査機関で取得しなければならないということはありません。

ISO認証の取得には「認証機関による取得審査を受ける」ことが必要

取得を目指す企業は、審査機関に依頼して審査を受けます。無事に審査に通過すれば、認証登録されたのち、認定機関と認証機関のマークが使えるようになるのです。

審査機関によって対応可能な規格や費用、審査の質などが異なるため、複数社に見積もりを取ることがおすすめです。また、自社のマネジメントシステムをより改善できるような指摘をしてくれるような認証機関を選びましょう。

ISO認証を取得するメリット

ここでは、ISO認証を取得するメリットを解説します。

取引先や顧客からの信頼の獲得

ISO認証は第三者認証であり、世界中で取得されている国際規格です。ISO認証を取得できれば、「自社の事業体制は、国際的な基準を満たしている」という証明につながります。

そのため、ISO認証の取得をホームページやパンフレットなどの広報にうまく活用することで、取引先や顧客からさらなる信頼を獲得できるでしょう。

ビジネスチャンスの増加

ISO認証は国際的にも信用度の高い規格であるため、企業同士の取引条件や地方自治体による公共工事の入札における加点対象になっている場合があります。

そのため、ISO認証を取得することで、新たな顧客や取引先の獲得といったビジネスチャンスの増加につながります。また、特に海外展開する場合には取引がスムーズに進行する可能性があるため、取得による効果が得られるでしょう。

組織体制の強化

ISO認証を取得するには、各規格が示す要求事項を満たすマネジメントシステムを構築・運用することが必要です。

そうした取り組みの過程で、現在の事業体制を見直すことが求められます。

結果的に、業務効率化や生産性の向上、リスクの削減などにつながり、組織体制が強化されることが多くあります。

継続的な改善の実現

ISO認証では、PDCAサイクルを回すことで継続的改善を目指しています。そのため、ISO認証を取得したら完了するのではなく、維持するためにはずっとマネジメントシステムを運用することが必要です。

維持審査や更新審査もあるため、一定の労力はかかりますが、運用を続けることでマネジメントシステムの継続的な改善を実現できるでしょう。

ISO認証の種類

ISO規格の種類は、「モノ規格」と「マネジメントシステム規格」に分けられています。

- モノ規格

- クレジットカードのサイズやネジの形状、非常口・標識のマークなど、モノに対する国際的な基準を定めた規格

- マネジメントシステム規格

- 組織の活動を管理するための仕組み(マネジメントシステム)に対する規格であり、認証制度がある

ここでは代表的なISOマネジメントシステム認証の種類を解説します。

ISO9001(品質マネジメントシステム)

ISO9001とは、品質マネジメントシステムに関する規格です。製品・サービスの品質向上を目指した仕組みをつくり、最終的には顧客満足を達成することを目指します。

ISO規格の中でも特に取得件数が多い規格です。製造業や建築業などのモノづくりをはじめとした業種で多く取得が進められています。

ISO9001の詳細は以下の記事をご覧ください。

ISO27001(情報セキュリティマネジメントシステム)

ISO27001とは、情報セキュリティマネジメントシステムに関する規格です。組織が保有する情報資産を保護・管理できる仕組みをつくり、情報セキュリティリスクの低減に取り組みます。

ITサービス業や情報資産を多く保有する人材派遣業者、金融業者など、さまざまな業種で取得が進められています。

ISO27001の詳細は以下の記事をご覧ください。

ISO14001(環境マネジメントシステム)

ISO14001とは、環境マネジメントシステムに関する規格です。

自社の事業活動が周囲の環境に与える悪影響を低減し、良い影響を伸ばせるように取り組みます。ここでいう環境とは、自然環境の保護だけでなく、国・地方自治体、取引先、顧客、地域住民などステークホルダーのことを指しています。

製造業や建築業など、自然環境に影響を与えるイメージをもたれやすい業種や、環境問題に積極的に取り組んでいる企業に取得されています。

ISO14001の詳細は以下の記事をご覧ください。

ISO22000(食品安全マネジメントシステム)

ISO22000とは、食品安全マネジメントシステムに関する規格です。食品の安全性を高め、食品事故発生のリスク低減や再発防止を目指しています。

ISO22000は食品製造業を中心に、フードチェーンに関わる企業が対象となっている規格です。取得が多いのは食品製造業ですが、作物生産者や包装材料の製造を行う業者も取得しています。

ISO22000の詳細は、以下の記事をご覧ください。

ISO45001(労働安全衛生マネジメントシステム)

ISO45001とは、労働安全衛生マネジメントシステムに関する規格です。労務中の負傷や疾病が発生するリスクを低減し、労働環境の改善を目指しています。

労務中に危険が発生しやすい製造業や建築業などを中心とした業種で取得が進められています。

ISO45001の詳細は、以下の記事をご覧ください。

ISO認証を取得する流れ

ISO認証を取得するには、約6か月以上の期間がかかることが一般的です。長期にわたる活動において、全体の流れを把握することでスムーズな進行につながります。

ここでは、ISO認証を取得する流れを解説します。

1.ISO認証取得の準備を進める

ISO認証取得を決定したら、まずは取得に向けて取り組むための準備を進めます。具体的には、以下の点について決定しましょう。

- どのISO認証を取得するか

- ISO担当者やISO事務局の選定

- ISOコンサルに依頼するかどうか

ISOコンサルに依頼する場合、早めに相談することで準備段階からアドバイスやサポートを受けられます。

2.マネジメントシステムを構築する

ISO認証を取得するには、各規格に定められている要求事項を満たすマネジメントシステムを構築・運用することが必要です。内容は規格により異なりますが、要求事項の構造や定義は以下のように共通化されています。

- 適用範囲

- 引用規格

- 用語及び定義

- 組織の状況

- リーダーシップ

- 計画

- 支援

- 運用

- パフォーマンス評価

- 改善

要求事項は、この10項目から成立していますが、マネジメントシステムの構築では「4.組織の状況~7.支援」の部分です。

組織内外の状況を把握したうえで、マネジメントシステムを適用する範囲を決定します。その後、組織としての方針や目標を定めたのち、自社のルールを規定・見直します。

3.マネジメントシステムを運用する

マネジメントシステムを構築したら、定めたルールに則ってマネジメントシステムを運用します。要求事項の「8.運用~10.改善」の部分に該当する部分です。

運用した結果、「問題がないか」「構築したルールは遵守できているか」「期待した結果が得られているか」といった部分を確認し、より良い改善案を立案します。その後、対策を実施してさらに運用することで、マネジメントシステムの継続的改善につながります。

4.取得審査を受ける

マネジメントシステムを構築・運用したら、認証機関に依頼して取得審査を受けます。認証機関により、審査できる規格や費用などが異なるため、見積もりを取って比較することがおすすめです。

取得審査は以下の二段階に分けて行われ、どちらも通過することで登録証が発行されます。

- 一次審査:書類審査

- 二次審査:実地審査

ISO審査の詳細は、以下の記事をご覧ください。

関連記事:ISOの審査とは?審査の流れや認証機関などをわかりやすく解説

またISO認証取得までの流れの詳細は、以下の記事をご覧ください。

ISO認証取得にかかる費用相場

ここでは、ISO認証取得にかかる費用相場と、注意したい人件費について解説します。

費用相場

ISO認証取得にかかる費用には、「審査費用」「人件費」、コンサルに依頼した場合に「コンサル依頼料」があります。それぞれの費用相場を以下にまとめました。

- 審査費用:約50~100万円(適用範囲の規模や審査機関による)

- コンサル依頼料:年間で約50万~300万円

- 人件費:ISO担当者の人数×月給×ISO取得にかかった期間

つまり、自社取得した場合には「約50~100万円(審査費用)+人件費」、コンサル取得した場合には「約100~350万円(審査費用+コンサル依頼料)+人件費」です。

これだけ見ると、自社取得した方が安く見えますが、実際には「見えにくいコスト」として人件費への注意が必要です。ISO認証の取得に時間がかかればかかるほど、人件費も増加します。

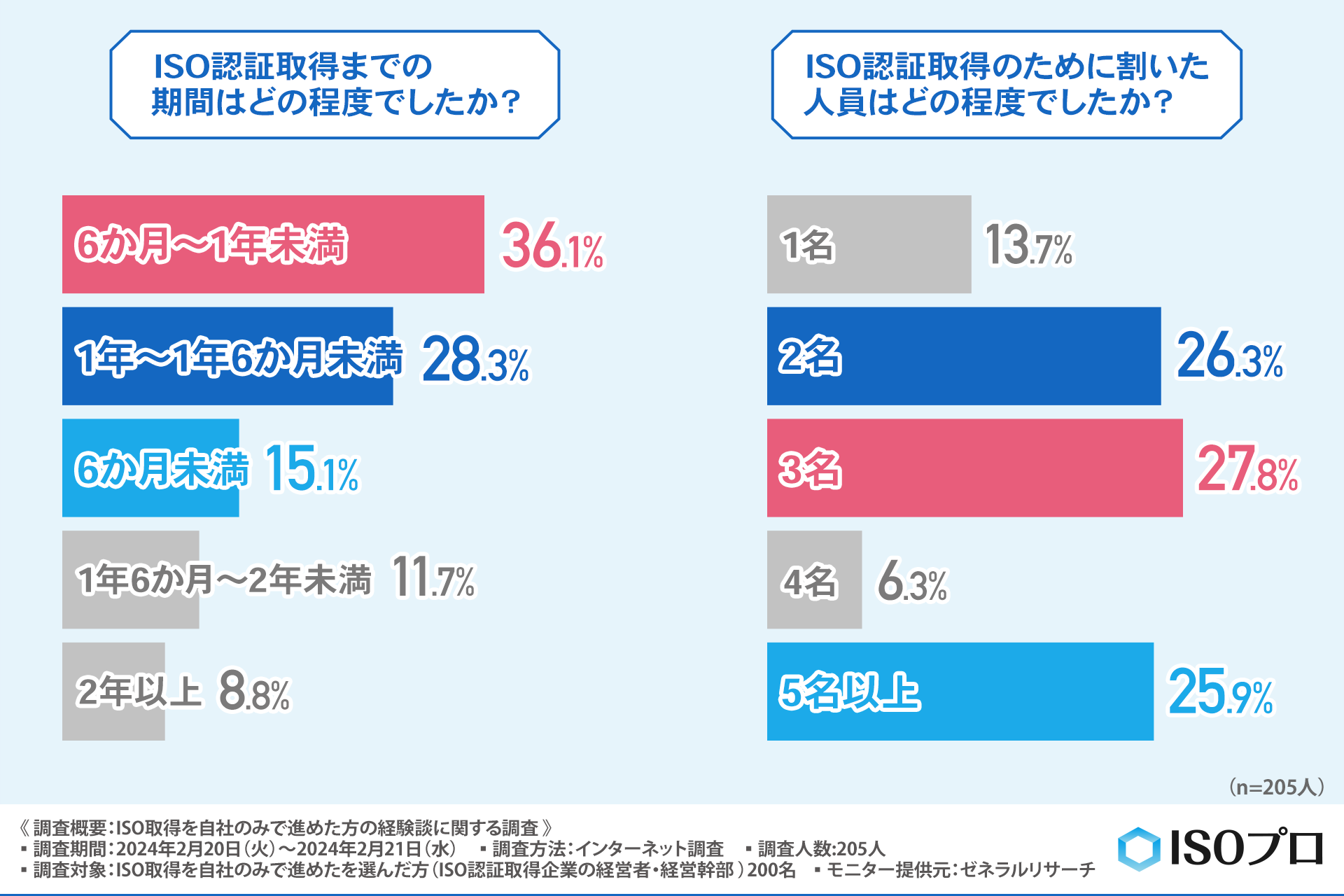

人件費についてイメージしやすいように、ISO認証を自社取得した企業の経営者・経営幹部である約200人へのアンケート調査から調査結果を一部紹介します。

このアンケートによると、自社取得した企業の多くは「6か月~1年6か月程度の間、2~5名以上の担当者が、本業にかける時間を割いてISOに関する業務を行っていた」ことがわかります。

つまり、自社取得では、多くの人的リソースや人件費を確保することが必要です。

そのため、コンサル多くの企業が自社取得ではなくコンサル取得を選んでいます。はじめてISO認証を取得する場合には、まずコンサルにサポート内容や費用などを相談することがおすすめです。

自社取得とコンサル取得の比較の詳細は、以下の記事をご覧ください。

まとめ

今回は、認定と認証の違いについて解説してきました。ISO規格取得を目指す企業が、直接関係があるのは「認証」のほうですが、ISOがどのような形で中立性を保っているのかということについては、知っておくと良いでしょう。

ISOプロでは月額4万円から御社に合わせたISO運用を実施中

ISOプロではISO各種の認証取得から運用まで幅広くサポートしております。

また、マニュアル作成など御社に合わせたムダのない運用を心がけており、既に認証を取得しているお客様においてもご提案しております。

サポート料金においても新プランを用意し、業界最安級の月額4万円からご利用いただけます。

こんな方に読んでほしい