HACCPの基準Bとは?導入に配慮された3つのポイントも解説

- 従業員が50名以下であれば基準B、それ以上であれば基準Aが適用される

- 基準BはHACCPを全て実行しなくても良いが、HACCPの考え方に基づく衛生管理手法の導入を行う必要がある

- 基準Bの事業者は「危害要因分析」「モニタリング頻度の低減」「記録の作成・保管の簡素化」に配慮されている

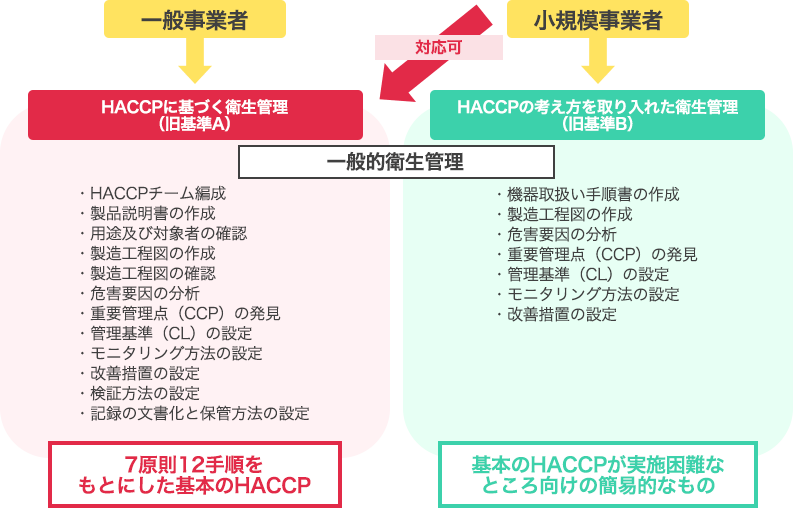

2020年からHACCPによる衛生管理が全ての食品関連事業者に義務付けられることが決定いたしました。HACCPは7原則12手順に沿って衛生管理を行っていくものですが、食品事業者によって行う管理基準が「A基準」「B基準」と異なります。

基準Aは従業員の数が500人を越えるような大企業や大規模な食品工場が当てはまり、HACCPの7原則12手順に従って衛生管理を実施していきます。

基準Bには基準Aに該当しない食品関連の事業者、つまり従業員数が50名未満の事業者が該当します。これは家族経営の飲食店や個人事業として営んでいる場合も例外ではありません。「基準B」はHACCPの衛生管理の考え方を取り入れつつ、一般衛生管理を基本として行うため比較的容易にHACCPの導入ができるのです。

この記事は、基準Aとの違いと基準Bの事業者がHACCPに取り組みやすいよう配慮された「危害要因分析」「モニタリング頻度の低減」「記録の作成・保管の簡素化」について簡単に解説していきます。

目次

規模によって異なるHACCP(ハサップ)の義務化

2018年の6月に衆議院にて可決した改正食品衛生法によって2020年からHACCPによる衛生管理が全ての食品関連事業者に義務付けられることが決定しました。しかし、HACCPに基づく衛生管理を行うためにはそれなりの労力というものが必要になってきます。

HACCPは7原則12手順というガイドラインに則って衛生管理を行っていくものですが、1つ目の手順で「HACCPチームの編成」という項目があります。——何が言いたいかと言うと、個人経営のお店などでは、そもそもチームを構築できなかったりする可能性だってあるわけです。

こういった事業者のことも考慮して、政府は2020年から開始するHACCPの義務化を2つのレベルに分け、「規模に応じてどれくらいのことをしなければならないのか」ということを定めるという措置を取りました。その2つのレベルというのが、基準Aと基準Bです。

HACCPに基づく衛生管理(基準A)とは

基準Aには、例えば従業員の数が500人を越えるような大企業や大規模な食品工場は、当然ですが当てはまります。基準Aの事業者に対しては、HACCPの7原則12手順に従っての衛生管理システム構築が求められることになります。

つまり、規格適合認証を取得する必要はありませんが、認証を取得するのと同程度の衛生管理を行う必要があるのです。

HACCPの考え方を取り入れた衛生管理(基準B)とは

基準Bの事業者は小規模事業者が該当します。厚生労働省が公表している資料によると、具体的には以下のような事業者が対象になるようです。

- 小規模事業者

- 当該店舗での小売販売のみを目的とした製造・加工・調理事業者

- 提供する食品の種類が多く、変更頻度が頻繁な業種

- 一般衛生管理の管理で対応が可能な業種

つまり個人経営の飲食店やスーパーマーケットのような食品の種類が多い事業者は基準Bに該当する可能性が高いのです。

基準Bの事業者に求められるのは、厚生労働省によると以下のようなもの。

一般衛生管理を基本として、業界団体の手引書等を参考にしながら必要に応じて重要管理点を設けて管理することを可能とし、その他についても弾力的な運用を可能とする。

手引書作成にあたっての考え方について – 厚生労働省

つまり、HACCPの衛生管理の考え方を踏襲しながらも、基本的には一般衛生管理を基本として、義務化は比較的取り組みが容易な衛生管理に留めるということです。

基準Bの事業者は何をしなければならないのか

では、HACCPの考え方を取り入れた衛生管理とは、具体的にはどのようなことをしなければならないのでしょうか。

同じく厚生労働省は以下の基準Bの事業者には以下のような配慮をするということを発表しています。

- 危害要因分析(→分析表を提示又は例示(分析表が不要と判断する場合にはその考え方))

- モニタリング頻度の低減(→業態や規模を考慮して設定)

- 記録の作成・保管の簡素化(→様式の提示又は例示、業態や規模を考慮して内容、保管期間等を設定)

具体的にはどういうことなのでしょうか。以下で説明していきます。

危害要因分析の負担軽減

HACCPでは、事故に繋がる可能性がある危害要因(ハザード)を分析してそれを資料にまとめる必要がありますが、基準Bの事業者に対してはケースに応じて分析表の提出は行わなくて良いとされています。

とはいえ、危害要因分析は飲食店などの場合でも食中毒事故などを未然に防ぐために有効な手段ですので、多少負担があったとしても取り組んでおいて損はありません。

モニタリング頻度の低減

HACCPでは、危害要因を分析し、その危害要因を取り除くために管理基準(CL、AC)を設定した上でその管理が適切に実施されているかをモニタリングしていきます。

例えば、ノロウイルスによる食中毒事故を避けるために「90℃以上で90秒以上加熱する」というのが管理基準ですが、例えば従業員が「他の作業で忙しい」などの理由でこれを怠った場合は何かしらの措置を取る必要があります。——要するに正しく管理基準が運用されているかをHACCP管理者が監視していく必要があるのです。

このモニタリングは常に行うのが理想ですが、最低限の人員で回しているような事業者にとっては常時モニタリングというのは大きな負担になります。このため、モニタリング頻度と方法の工夫で負担の低減を図ることで軽減しようというのです。

記録の作成・保管の簡素化

HACCPでは、モニタリングの結果を後から見返してPDCAを回していけるように記録の方法やその文書の保管方法についても決定しなければなりません。これも中小規模の事業者にとって大きな負担になる可能性があるため、レベルの高い記録・保管ではなく簡易的なものにして良いとしています。

まとめ

今回の食品衛生法改正で義務化されるHACCPによる衛生管理は、規模別に「どれくらいのことをしなければならないのか」ということが分けられていますが、グローバル化が進む中、食の安全が叫ばれる中でHACCP導入に対して本格的に取り組んでいくことは一定のメリットがあることです。

例えば、取引先からの信頼感獲得による商機会の増加や、リスクヘッジ、従業員の作業効率アップにも繋がります。基準Bに該当する事業者は義務化される範囲こそ狭いですが、この機会にHACCPに基づいた衛生管理、あるいは規格の取得を検討してみてはいかがでしょうか?

ISOプロでは御社に合わせたHACCP・ISO22000取得・運用支援を実施中

ISOプロではHACCP、ISO22000、FSSC22000、JFSなどの各種食品安全規格の認証取得から運用まで幅広くサポートしております。

また、マニュアル作成など御社に合わせたムダのない運用を心がけており、既に認証を取得しているお客様においてもご提案しております。ぜひご相談ください。

こんな方に読んでほしい