【完全版】ISMS認証とは?取得方法や費用・期間を徹底解説

- ISMSを取得するにはプロのコンサルティング業者にサポート依頼するのがおすすめ

- ISMS取得には、情報セキュリティマネジメントシステムの構築と運用をしたのち、審査を受ける必要がある

ISMSという言葉をニュースなどで耳にしたことはあるでしょうか。

ISMSとは情報セキュリティを管理する仕組みのことで、正式名称は「Information Security Management System」です。情報セキュリティの管理を適切に行っているという信頼を対外的に得るために、このISMSの取得を目指す中小企業が増えています。ISMS取得のために、ある日突然担当者に任命されることもあるでしょう。

ここでは、ISMS認証のメンバーに任命されてから、認証取得を受けるまでの必要な基本的な流れや認証するメリット・デメリット、取得にかかる費用相場について、詳しく解説していきます。

目次

ISMS認証とは

ISMS認証とは、「情報セキュリティマネジメントシステムにおける要求事項が決められている規格や評価制度」のことです。

情報セキュリティ認証のうち代表的な規格の一つとして、国際規格であるISO27001が挙げられます。ISO27001を取得するためには、定められているISMSに関する要求事項を満たすことが必要です。

ISMS認証を取得すると、情報セキュリティリスクの低減はもちろん、自社の情報セキュリティにおける取り組みを第三者から評価されていることになるため、対外的な信頼を獲得することにつながるでしょう。

ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)とは

そもそもISMSとは、「情報セキュリティリスクから組織の情報資産を保護し、適切に管理する仕組み」のことです。

情報セキュリティの向上というと、情報セキュリティシステムの導入や従業員への情報セキュリティ教育の実施などの対策を思い浮かべる方も多いでしょう。

しかし、ここでいう「仕組み」とは、単なるルール策定や技術的な対策の導入ではなく、組織全体で情報資産を管理する体制を構築し、PDCAサイクルに沿って継続的に改善していくことを指します。

例えば、「情報漏えい発生の防止」に取り組む場合には、「外部からの脅威(サイバー攻撃や不正アクセスなど)」「内部の脅威や不注意(盗難、紛失など)」「管理上の不備(設定ミスなど)」といったリスクが考えられます。こうしたリスクを洗い出したのちに対策を練り、運用ルールに組み込みます。その後、実際に運用し、効果を確認します。

情報セキュリティの三要素

ISO27001では、ISMSの構築・運用において情報セキュリティの三要素である「機密性」・「完全性」・「可用性」をバランスよく向上させることを求めています。

機密性

特定の社員だけが、情報へアクセスできるように許可されている状態のことです。情報セキュリティ対策といえば、機密性を向上させることと認識している方も多いでしょう。

例えば、「機密ファイルに閲覧用パスワードを設定する」「特定の役職者にだけ、ファイルのアクセス権限を付与する」などの対策が、機密性を維持する対策として挙げられます。

完全性

情報資産が、常に正確で最新の状態で維持できている状態のことです。情報資産を管理するうえで重要な要素です。

例えば、「変更履歴を記録する」「文書管理システムを導入し、バージョン履歴が残るようにする」などの対策が、完全性を維持する対策として挙げられます。

可用性

必要なときに、必要な人が、いつでも情報資産を使用できる状態のことです。いくら機密性が高くても情報資産を利用したいときに利用できなければ、業務効率が低下してしまうでしょう。

例えば、「定期的なバックアップの実施」「通信障害に備えて、ネットワーク機器を冗長化する」などの対策が、可用性を維持する対策として挙げられます。

ISMSとISO27001・Pマークとの違い

ISMSと混同しやすい認証規格にISO27001とPマークがあります。ここでは、ISMSとISO27001・Pマークとの違いを解説します。

ISO27001との違い

ISO27001とは、ISO(国際標準化機構)が発行している情報セキュリティマネジメントシステムに関する国際規格の一つです。情報セキュリティリスクに対し、有効なISMSを構築・運用するための要求事項を示しています。

そのため、ISMSとISO27001の違いとは、「仕組み」か「規格」かという点です。わかりやすくまとめると、「機密性・完全性・可用性をバランスよく高めていくために、どのようにISMSを構築・運用していけばよいのか」を示しているのがISO27001と覚えておきましょう。

Pマーク(プライバシーマーク)との違い

Pマークとは、個人情報保護マネジメントシステムに関する日本国内で有効な認証制度です。個人情報を保護する体制を構築・運用している組織を認証し、Pマークを付与しています。

ISMSとPマークには、ISO27001と同様に「仕組み」か「規格」かという点に加えて、「保護対象」と「取得範囲の対象」の違いがあります。

Pマークの保護対象が個人情報に限定されているのに対し、ISMSは個人情報だけでなく、組織が保有する情報資産すべてです。

また、Pマークの取得範囲の対象が法人ごとの取得であるのに対し、ISMSでは取得範囲を組織ごとに決められます。例えば、本社や営業部など、支社や部門単位でも取得が可能です。

関連記事:ISMSとPマーク(プライバシーマーク)の7つの違いを解説

関連記事:PマークとISO27001取得するならどっちがいい?6つの項目を比較

ISMS認証の対象となる企業

ISMS認証は、あらゆる業種・規模の会社が取得することが可能です。特に、IT企業や金融業、人材派遣業などの個人情報や機密情報を多く取り扱う業種において、需要は大きくなっています。

最近ではインターネットの普及により誰でも簡単にさまざまな情報にアクセスできる環境になったことで、情報資産を取り扱っている企業すべてにおいて、取得するメリットがあると言えるでしょう。

最新のISMS認証の取得企業

ISMS認証のうち、ISO27001の認証取得組織情報は、「情報マネジメントシステム認定センター」のホームページにある「ISMS認証取得組織検索」からチェックできます。

2025年5月13日現在では、取得企業登録数は8,076社、実際にISO27001の取得を公表している会社は7,727社です。

国内外において、以下のような有名企業も認証範囲を設定して取得しています。

- Microsoft

- 楽天グループ

- ソニー株式会社

- ソフトバンク株式会社

- 株式会社野村総合研究所

- 富士通株式会社

有名企業も取得しているように、IT技術の進歩や普及によってISMS取得企業数は毎年増加傾向です。情報セキュリティを重視する動きは、今後も加速していくでしょう。

ISMS認証を取得する方法

ISMS認証を取得するための流れとして、まず組織としてどのような情報セキュリティを構築するのか検討する必要があります。

1.ISMS認証取得・適用範囲の決定

はじめに決めることは、ISMS(ISO27001)の認証取得をする適用範囲です。

ISMSでは、全社での取得以外にも、特定の部署や支店などで限定的に取得することもできます。例えば、顧客からの要望や入札条件などによりISMS認証が必要な場合、対象の拠点や部署だけが認証されていればよい場合もあります。全社で導入する負担が大きい場合は、必要な範囲のみで取得しましょう。

また、ISMS認証取得に向けて、自社の方針や目標を明らかにするために、情報セキュリティ方針と情報セキュリティ目的を決めます。企業によっては情報セキュリティポリシーとしてホームページ上に掲載している場合もあります。

2.現状の情報資産の洗い出し・対策方法の確認

社内には、情報資産というものが非常に多く存在しています。個別の担当者レベルでしか把握できていないものもあるかもしれません。

現状、社内にある情報資産をすべて洗い出して、情報資産管理台帳に書き出しましょう。ISMS取得のためには、それら資産がもつリスクや、リスクに対する管理・情報セキュリティ対策方法について確認を行う必要があります。

3.リスクアセスメント(リスクの予測、見積もり、評価の過程)

続いては、リスクアセスメントについて説明します。リスクアセスメントは上記で洗い出した情報資産に対して、職場内において想定される危険をピックアップして、情報セキュリティレベルの評価、除去・低減を行うことです。情報資産それぞれに起こり得るリスクを、台帳に取りまとめましょう。

そして、それぞれのリスクに見積もり・点数をつけて評価し、優先度を設けます。点数化は必ずしもやる必要はありませんので、組織のやり方に合わせて実施すればよいです。優先度に沿ってリスク低減を実施していきましょう。

また、リスクアセスメントは一度きりではなく、定期的な対策の追跡や、新たに生まれたリスクなどについて検討をしていく必要があります。

4.ISMS文書の作成

ここまで議論や評価を行ってきたものを踏まえて、社内で情報セキュリティマネジメントシステムを運用するための規定や手順などの各種マニュアル文書を作成していきます。これは、認証審査での要求事項も踏まえて作成していく必要があるでしょう。

また、適切な情報セキュリティ管理・運用を行うために、記録類の様式なども同時に作成が必要です。そしてISMSを取得する際に、組織の状況に合わせて適用除外が認められている項目もあります。適用除外を明確にするための、「適用宣言書」が必要なので忘れないようにしましょう。

5.ISMSの運用・社内教育

規定やマニュアルなどにまとめた内容に沿って、実際に社内で運用してみましょう。

ただし、いきなり運用を始めても社員は理解できません。

社内教育などを通して自社のISMSへの理解を深めさせたうえで、運用していく必要があります。

実務でマネジメントシステムを一巡させられれば、概ね社員の理解は高まるでしょう。

6.内部監査

社内で内部監査員を選任して構成した内部監査チーム、もしくは外部の専門家に依頼することで、内部監査を行います。

社内でISMSの規定やルールに沿った運用が行われているか、適用範囲内の社員が情報セキュリティの知識が周知しているかなどを判定するためです。

内部監査によって問題点が指摘された場合、該当部署は対策を行ったうえで報告しなければなりません。

7.マネジメントレビュー

社長など会社の代表者は、内部監査による報告や実際の運用状況を確認したうえで、マネジメントレビューを行います。

マネジメントレビューでは、単なる規格に沿った事実を述べるだけではいけません。リーダーシップにもとづいてトップ自らの責任による判断を下し、マネジメントレビューをアウトプットしましょう。

8.認証審査

ISMS認証の認定審査は二段階です。

第一段階審査

文書審査がメインで、マニュアルや手順書などの情報セキュリティマネジメントシステムを規定した文書が、「ISO27001の規格要求事項に適合しているか」審査します。また、規格要求事項に則していても、組織に適した文書になっていないと意味がありません。規格、組織両方にマッチした文書となっているか、念入りに確認されます。

第二段階審査

認証審査員が取得範囲の部署の社員に対して、マネジメントシステムの実際の運用状況を確認します。運用に不備があるとISMS認証機関から是正の指摘を受けるので、それらを対応して審査終了です。

第一段階審査、第二段階審査を経て認証登録がされるまでの期間は、3ヵ月程度が目安となっています。

ISMS認証取得にかかる費用・期間

ISMS認証取得にかかる費用や期間の相場について紹介します。

費用

ISMS認証取得にかかる審査費用は、取得する事業規模や審査機関によって異なりますが、相場は50~100万円程度です。

また取得のサポートをコンサルティング会社に依頼する場合には、審査費用にコンサルティングの依頼料がかかってきます。

ただし、コンサルタントに依頼した方が、自主取得よりも費用総額を抑えられることが多くあります。それは、自主取得の場合には自社の人員がISMS認証にかかる作業をすべて行わなければならず、取得にかかるおよそ1年以上の間、本業に集中できなくなるためです。その結果、目に見えにくい人件費コストが肥大化し、コンサルティング会社に依頼するよりも高額になることが多いのです。

期間

ISMS認証取得にかかる期間は、会社の規模やISMSの適用範囲、自社取得かコンサル取得かによって異なります。そのため、あくまで目安ではあるものの、一般的に自社取得の場合には1年~数年程度の期間がかかります。一方、コンサルティング業者に依頼する場合には、一般的に6か月程度です。

ISMS認証取得までは、以下のようなスケジュールを目安として進めます。

- ISMS認証取得の準備:約1か月~2か月

- ISMSの構築・運用:約4か月~1年

- 審査から認証取得:約3か月~4か月

ISMS認証を取得する2つの手段

ISMS認証を取得する方法には、「自社取得」と「コンサル取得」があります。ここではそれぞれの特徴を解説します。

自社取得

自社取得とは、自社の従業員の中からISO担当者を選定し、社内ですべての工程を行って取得することです。

すべての工程を社内で完結させるため、大きな労力と負担がかかります。特にISO規格やISMSに関する知識や経験、スキルがない場合には1年~数年以上の時間がかかる場合もあります。

そのため、「はじめてISO規格を取得する」「最小限の負担で取得したい」「確実な取得を目指したい」といった場合には、コンサルに依頼することがおすすめです。

コンサルタントに依頼

コンサル取得とは、ISO27001やPマークにおけるプロのコンサルティング業者に認証取得支援サポートを依頼して取得することです。

ISMS認証を取得する場合には、規格要求事項をよく理解したうえで、自社の実情に合わせてISMSを構築・運用しなければなりません。そのため、ISMS認証におけるノウハウがない場合には、コンサルに取得サポートを依頼することがおすすめです。

一般的にコンサル依頼料として月額料金がかかりますが、ISMS認証取得にかかる業務の多くを請け負ってもらうことが可能です。外注費が月数万円というコンサルティング会社もあるため、月数十万円の人件費を支払うよりも安価に収まるケースも少なくありません。

また、認証取得コンサルティング業者に依頼することで、ISMS認証の審査通過の確実性が増すだけでなく、依頼先に拠っては自社の実情に適したマネジメントシステムの構築が期待できます。

取得するためだけでなく、取得後に機能するマネジメントシステムを構築するために、「コンサル取得」がおすすめなのです。またコンサルタント選びも非常に重要となります。

自社取得とコンサル依頼の詳細は、以下の記事をご覧ください。

ISMS認証を取得するポイント

ここでは、ISMS認証を取得する際のポイントを解説します。

要求事項をよく理解する

ISMS認証を取得する場合には、ISO27001やPマークの要求事項をしっかりと理解することが必要です。というのも、どちらの規格も要求事項を満たした情報セキュリティマネジメントシステムを構築・運用しなければ取得審査で認証されないためです。

ISO27001の場合には、要求事項と管理策がセットになっています。そのため、管理策についても確認し、自社に適した管理策を選定して実施します。深い理解がなければ、思ったような効果につながらない可能性があるため、まずはしっかりと要求事項の内容を把握しましょう。

社内の連携を高める

ISMS認証を取得する際、全社的に取得するのではなく部署や事業所などの範囲を決めて取得する企業も多いでしょう。その場合にも対象部署や事業所だけでなく、関連部署の協力が必要になることがあります。

取得後もISMSを運用する中で、継続的な社内の連携が求められるでしょう。そのため、ISMS認証を取得する重要性を周知し、教育することが大切です。

コンサルタントに依頼する

より確実にISMS認証を取得したい場合には、先述の通り、専門のコンサルタントを活用することも有効な選択肢の一つです。

なぜなら、プロの支援を受けることで作業の重複や手戻りを防ぎ、コア業務への負荷を最小限に抑えながら、短期間かつ高い確率でのISMS取得が実現できるためです。

また、ISMS認証に取り組む際は、取得して終わりではなく、取得後の運用も見据えた体制作りが必要です。その点、コンサルタントの活用は取得後の実効性ある運用体制づくりにもつながるため、継続的な情報セキュリティの向上を目指す企業にとって、強力なパートナーとなるでしょう。

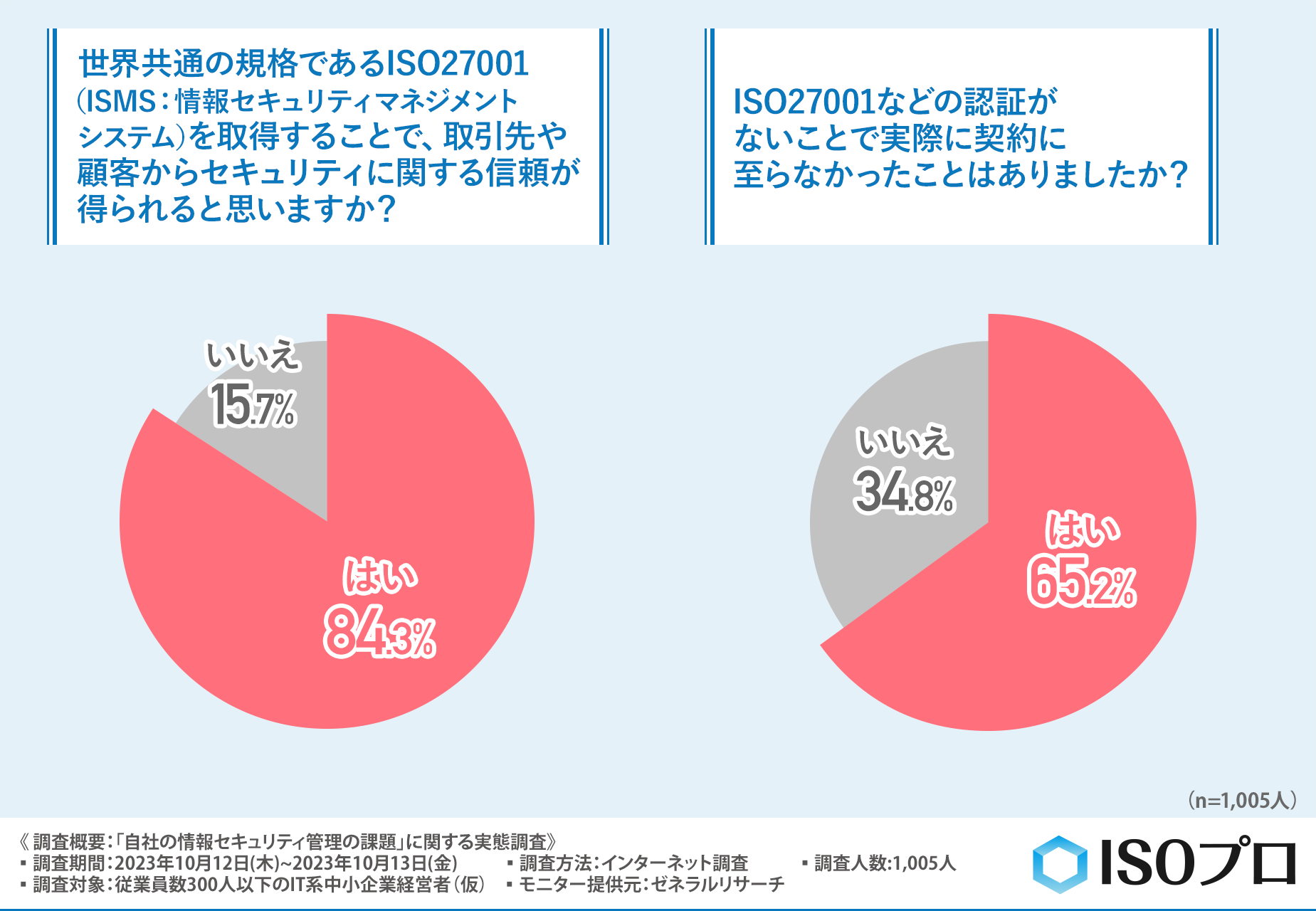

【アンケート結果】ISMS認証は取得すべき?リアルな現場の声

それでは、実際の企業は情報セキュリティの必要性を感じているのでしょうか。

従業員数300人以下のIT系中小企業経営者を対象にした「自社の情報セキュリティ管理の課題」に関する実態調査を実施したところ、「ISO27001などの認証を取得していないことで、契約に至らなかった」と回答した方が、65.2%もいました。

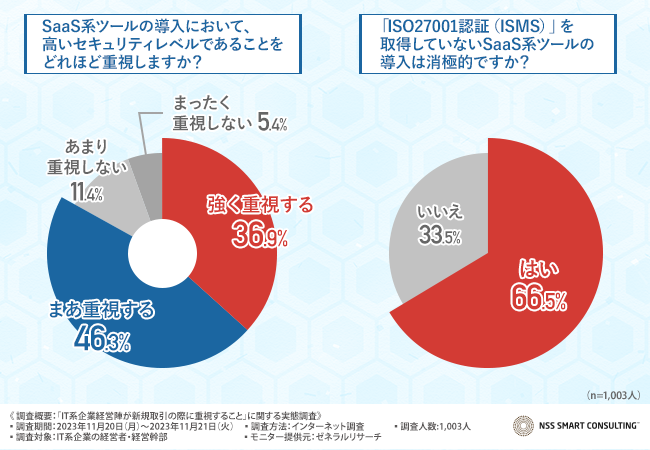

またIT系企業の経営者・経営幹部約1,000人に「ISO27001認証(ISMS)を取得していないSaaS系ツールの導入は消極的ですか?」と質問したところ、以下のような回答結果になりました。

- はい(66.5%)

- いいえ(33.5%)

この結果からわかるように、IT系企業やITツールにおいては特にISO27001をはじめとしたISMS認証の取得が求められていることがわかります。

ISMS認証の取得を検討されている企業の方は、以下調査結果の詳細もご覧になり、参考にしてください。

関連記事:【IT系企業経営陣の6割以上が、SaaS系ツールの導入に対して○○がないと消極的になると回答!その内容とは?(外部リンク)

まとめ

ISMS認証取得は、組織としてのISMSの構築、運用、そして認証機関における審査によって進んでいきます。

一般的な流れを解説しましたが、構築のためにはかなりの労力と時間が必要です。

企業によっては独力で行うのではなく、コンサルタントに入ってもらいISMS認証を目指す方が効率的かもしれません。

しかし、最終的に作業を行うのは、ISMS担当になった方です。

認証取得までの流れをしっかりと把握したうえで、入念に準備を進めていきましょう。

ISOプロでは月額4万円から御社に合わせたISO運用を実施中

ISOプロではISO各種の認証取得から運用まで幅広くサポートしております。

また、マニュアル作成など御社に合わせたムダのない運用を心がけており、既に認証を取得しているお客様においてもご提案しております。

サポート料金においても新プランを用意し、業界最安級の月額4万円からご利用いただけます。

こんな方に読んでほしい