ISO13485の取得企業数や実例は?対象業種をわかりやすく解説

- ISO13485とは、医療機器の品質マネジメントシステムに関する国際規格であり、取得企業は製品の安全性・信頼性を担保している

- ISO13485の取得企業には、医療機器メーカーはもちろん、部品供給業者やOEM、滅菌サービス会社なども含まれる

医療機器分野において、製品の安全性と信頼性を第三者から証明する手段のひとつが、ISO 13485認証の取得です。

この規格は、医療機器のライフサイクル全体にわたって品質マネジメントを行うための国際基準であり、国内外を問わず多くの医療機器関連企業が取得を進めています。

この記事では、ISO13485の認証取得数や対象業種、取得までの流れ、取得した企業の実例をわかりやすく解説します。

目次

ISO13485とは?

ISO13485とは、「医療機器に関する品質マネジメントシステムの国際規格」です。

医療機器は人命に直結する製品であることから、ISO13485では安全性を高めるために「法令の遵守」が最重視されています。

またISO13485では、医療機器法規制の整合性を図りやすくすることが目的とされています。それは、各国にある独自の医療機器規制が、国際的な貿易の障壁となってきた背景があるためです。

そのため、ISO13485は「国際間での規制適合」や「製品の安全性の証明」につながることから、多くの医療機器メーカーが取得しています。

ISO13485の概要や要求事項の詳細は、以下の記事をご覧ください。

ISO9001との違い

ISO13485が医療機器に特化した品質マネジメントシステムに関する規格であることから、「品質マネジメントシステムに関する規格」であるISO9001との違いがわかりにくいという方もいるでしょう。

以下に、ISO13485とISO9001の主な違いをまとめました。

| ISO13485 | ISO9001 | |

|---|---|---|

| 目的 | 医療機器法規制の整合性の促進 | 顧客満足の達成 |

| 対象組織 | 医療機器に関連する業種 | 製造業、建設業、サービス業などのあらゆる業種 |

| 法的要求 | 各国の医療機器規制と密接に連動 | 「法規制要求事項への適合」を求めるが、法規制そのものとの直接的な構造的連動はない。(業界によって異なる) |

| 要求事項の柔軟性 | 厳守すべき細かいルールがある | 比較的柔軟性がある |

ISO9001の詳細は、以下の記事をご覧ください。

QMS省令との関係性

]

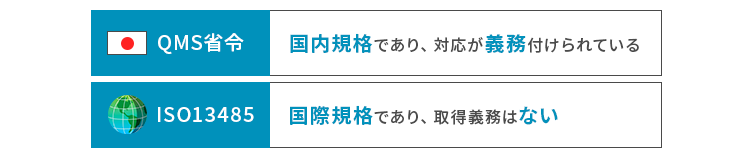

QMS省令とは、「薬機法やISO13485を基準に、日本独自の規制を追加したQMSに特化した品質管理の基準」です。

ISO13485を参考として制定された省令ではありますが、両者は位置づけが異なります。

「QMS省令」は、日本国内で医療機器製造業・製造販売業を行う企業に法的に適用される要件であり、これは義務です。一方、「ISO13485」はあくまで国際規格であり、日本国内において取得義務は法的に課されていません。

QMS省令の詳細は、以下の記事をご覧ください。

<h2>ISO13485の取得企業数・対象業種</h2>

ここでは、ISO13485の取得企業数・対象業種について解説します。

最新の取得企業数

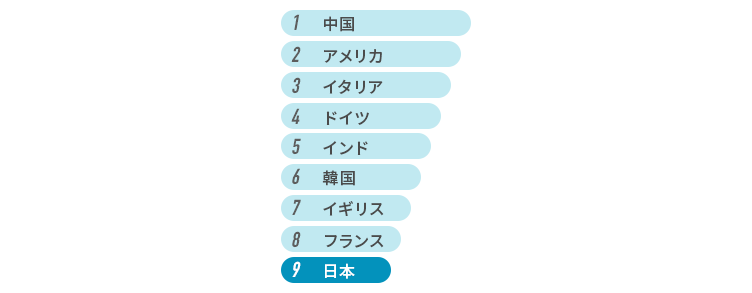

ISO公式ホームページからISO13485の最新取得企業数を確認できます。日本におけるISO13485取得数は、914件(2023年時データ)です。

取得数が少ないと感じた方もいるかもしれませんが、実は中国、アメリカ、イタリア、ドイツ、インド、韓国、イギリス、フランスに次いで9番目に多い取得数となっています。

また日本適合性認定協会によると、以下のような医療機器関連の企業がISO13485を取得しています。

- 株式会社 東京技研

- 島津ダイアグノスティクス 株式会社

- 日東工器 株式会社

- 石福金属興業 株式会社

- 株式会社 立山科学ハイテクノロジーズ

- 酒井医療 株式会社

- 長野計器 株式会社

- 桐灰小林製薬 株式会社

ISO13485の対象業種

ISO13485の対象となる業種は、「医療機器および体外診断用医療機器(IVD)の設計、製造、据付、保守、校正、ならびに使用者への支援を含む関連サービスを提供する組織」です。

また適用対象となる製品、関連要素を以下にまとめました。

- 日本の「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)」で定義される医療機器および体外診断用医療機器(埋め込み型・能動型・診断用機器などを含む)

- 他国の法規制(例:EU MDR、FDA等)で規定される医療機器および体外診断用医療機器

- 上記医療機器に組み込まれる、または機能的に関連する部品、材料、ソフトウェア、装置、試薬、消耗品など

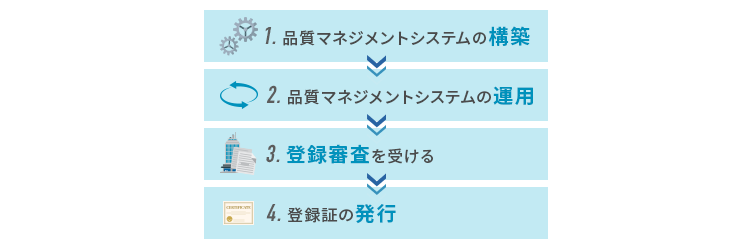

ISO13485認証取得までの流れ

ISO13485を取得するには、医療機器特有の要件を満たす品質マネジメントシステム(QMS)の確立と維持が求められることから、取得には一定の準備と手順が必要です。

ここでは、ISO13485認証取得までの基本的な流れを4段階にわけて解説します。

1.品質マネジメントシステムの構築

ISO13485認証を受けるには、まず自社の業務に合致した品質マネジメントシステム(QMS)を構築する必要があります。ISO13485の要求事項をよく読み込み、自社の業務プロセスに適合する形で落とし込むことが重要です。

ISO9001:2008をベースとした構成であるため、以下のような全体構成となっています。

- 0:序文

- 1:適用範囲

- 2:引用規格

- 3:用語及び定義

- 4:品質マネジメントシステム

- 5:経営者の責任

- 6:資源の運用管理

- 7:製品実現

- 8:測定、分析及び改善

- 附属書A

- 附属書B

ISO13485特有の要求事項として、医療機器ファイルの作成・維持、医療機器に求められるトレーサビリティの確保なども求められます。

2.品質マネジメントシステムの運用

構築したQMSは、ただ構築しただけでは意味がありません。日常業務において実際に運用し、有効に機能していることを確認する必要があります。3か月間程度の運用期間を設け、以下のような活動を通じて有効性を評価しましょう。

- 教育訓練:社員に対してQMSの内容と運用方法を周知・指導

- 内部監査:自社内でQMSが適切に機能しているかを自己評価

- マネジメントレビュー:経営層が品質方針や業務改善についてレビュー

この段階では、運用記録、監査記録などの記録を保管・管理することが大切です。こうした活動は、次の登録審査において「実際に運用されているか」の重要な証拠となります。

3.登録審査を受ける

QMSの運用状況が安定してきた段階で、認証機関(審査機関)に審査を申し込みます。一般的に、審査は2段階に分かれています。

第一段階審査(文書審査)

QMS文書がISO13485の要求事項を満たしているかを確認します。不備がある場合は是正指摘を受け、修正対応を行います。

第二段階審査(実地審査)

実際の業務現場において、QMS文書で定めたとおりに運用されているか、記録や社員の対応をもとに確認されます。不適合が指摘された場合は、期限内に是正処置を行い、改善報告を提出する必要があります。

審査期間は企業の規模や業務範囲によって異なりますが、申し込みから完了までに約2〜4か月がかかります。

4.登録証の発行

すべての審査を通過すると、認証機関よりISO13485の登録証(認証書)が発行されます。

認証の有効期限は通常3年間であり、その間も年1回の更新審査(定期審査)を受ける必要があります。また、認証の更新時には更新審査が行われ、継続的にQMSを改善し維持することが求められます。

ISO13485取得企業の事例

最後に、ISO13485取得企業の事例を紹介します。

株式会社木下技研

株式会社木下技研は、医療機器だけでなくさまざまな精密加工を得意とする会社です。

ISO13485に基づいた社内一貫作業を強みとしており、整形外科用手術器具・人工関節・歯科用手術器具・切削工具用ホルダーなどを提供しています。

ホームページでもISO13485の認証取得による管理体制を自社の強みとして紹介しており、品質や安全性への信頼を高めています。

コニシセイコー株式会社

コニシセイコー株式会社は、電子部品・精密部品・医療機器の検査・組立、製造工程の受注製造を営む会社です。

ISO13485だけでなくISO9001も取得しており、品質管理を徹底管理していることをアピールしています。自社のこだわりとして、ホームページにて品質方針を記載し、顧客満足度・品質保証・有効性の維持について掲げています。

まとめ

この記事では、ISO13485の認証取得数や対象業種、取得までの流れ、取得した企業の実例を解説しました。

日本におけるISO13485認証取得数は世界で9番目に多く、取得の必要性を感じている企業が多いことがわかります。取得するには一定の期間、労力が必要になるため、十分に準備したうえで取り組みましょう。

それでも、医療機器メーカーにとってISO13485は企業規模に関わらず、自社の品質や安全性を証明するために重要な規格といえるでしょう。

ISOプロでは月額4万円から御社に合わせたISO運用を実施中

ISOプロではISO各種の認証取得から運用まで幅広くサポートしております。

また、マニュアル作成など御社に合わせたムダのない運用を心がけており、既に認証を取得しているお客様においてもご提案しております。

サポート料金においても新プランを用意し、業界最安級の月額4万円からご利用いただけます。

こんな方に読んでほしい