Pマーク教育とは?社内教育を実施する際の流れや教育内容も解説

Pマーク(プライバシーマーク)教育は、企業で働く一人ひとりが「個人情報を大切に扱う」ための意識と知識を身につける大切な機会です。日々の業務の中では、ちょっとした不注意から個人情報が漏れてしまうこともあります。そのようなリスクを防ぐためには、全員が正しい理解を持ち、同じ基準で行動できる環境づくりが欠かせません。

この記事では、Pマーク教育の目的や内容、実施の流れについて、初めて社内教育を準備する方も安心できるよう分かりやすく解説します。単なる制度上のルールではなく、企業と従業員がともに安心して働ける土台作りとして、Pマーク教育に取り組みましょう。

目次

Pマーク教育とは

Pマーク教育とは、企業が従業員に対して「個人情報を正しく扱うための知識と意識」を身につけさせるために行う社内研修です。

Pマーク教育では、個人情報保護方針の確認や、PMSに適合することの重要性・利点、社員の役割と責任、違反時に想定されるリスクなどを学びます。Pマークの取得・更新を維持するためには、これらの教育を定期的に実施し、全従業員が共通の認識を持つことが欠かせません。

Pマーク教育の目的

Pマーク教育を行う目的は、従業員一人ひとりが個人情報の重要性を理解し、日常業務で適切に取り扱えるようにすることです。誤送信などのヒューマンエラーによる個人情報漏えいは、企業の信用を大きく損なうおそれがあります。教育を通じて情報セキュリティ意識の低下を防ぎ、セキュリティインシデントの発生リスクを最小限に抑えましょう。

また、JIS Q 15001では、社内教育の実施がPマーク運用の必須要件とされています。教育を怠ると、Pマークの取得や更新審査において不適合と判断される可能性があります。つまりPマーク教育は、法令遵守と企業の信頼維持の両面で欠かせない仕組みと言えるでしょう。

Pマーク教育の実施時期・頻度

Pマーク教育は、少なくとも年に1回実施しましょう。JIS Q 15001では定期的な教育が求められており、一般的には内部監査の前に全従業員への年次教育を完了させる運用が推奨されています。教育の実施時期は企業ごとに自由に設定できますが、継続的な実施記録を残すことが審査上のポイントとなります。

また、年次教育とは別に、新入社員や長期休暇から復帰した従業員への入社教育・再教育も大切です。社内で情報漏えいなどのインシデントが発生した場合は、再発防止のための臨時教育を行いましょう。年間を通じて全従業員が個人情報保護の意識を維持できる仕組みづくりが、Pマーク運用のポイントです。

Pマーク制度が求める教育内容

Pマーク教育では、次の4項目を全従業員に理解させることが求められています。

a.個人情報保護方針

b.PMSに適合することの重要性及び利点

c.PMSに適合するための役割及び責任

d.PMSに違反した際に予想される結果

(引用:日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)「基本編_個人情報管理の重要性(使用にあたっての説明)」

引用日:2025/10/23)

上記の中の、個人情報保護方針は企業の行動指針そのものであり、日常業務の判断基準となります。PMS(個人情報保護マネジメントシステム)への適合は、情報漏えいを防ぎ、顧客や取引先からの信頼を守るために不可欠です。

また、従業員一人ひとりが自らの役割と責任を理解し、違反時のリスクを具体的に把握することで、予防的な意識を高める効果もあります。教育資料やテストにも4項目を反映し、理解度を定期的に確認しましょう。

Pマークの社内教育を実施する際の流れ

実際にPマーク教育を実施しようと思っても、何から手をつけていいか迷いますよね。Pマークの社内教育は、対象者の把握から教材準備、教育の実施までの3つのステップで構成されます。ここでは、それぞれのフェーズで何をどのように実施すればよいか、手順を分かりやすく解説します。

対象者の把握

Pマーク教育では、JIS Q 15001で定義される「従業者」全員が対象となります。これは、正社員・契約社員・パート・アルバイト・派遣社員だけでなく、取締役や監査役といった経営層も含まれます。つまり、組織の指揮監督下で業務を行うすべての人が教育の対象です。例外は、育児休業や長期休暇などで業務に従事していない人のみです。

また、部門や職種によって業務内容やリスクが異なるため、教育内容や実施方法を分けるのがおすすめです。たとえば、個人情報を直接扱う部署にはより実務的な研修を行い、全体には基本方針を中心とした教育を行うなど、対象者に応じた設計を行いましょう。

教材の準備

教育を実施する前に、Pマーク制度で求められる4項目(方針・重要性・役割・違反時の結果)を踏まえた教材を用意しましょう。教材には、自社の個人情報保護方針やPMS運用の手順、実際のインシデント事例などを盛り込み、具体的かつ実務に即した内容とすることが望まれます。

教材には必ず「教育を実施した証拠」として残せる形(スライド・資料・eラーニング画面など)を用意します。教育内容の理解度を確認できるテスト問題をあわせて作成すると効果を実感できるでしょう。

教育の実施

教材の準備が整ったら、実際に教育を実施します。実施方法は定められていないため、自社の規模や勤務形態に応じて選択しましょう。全従業員が受講できるように、期間を設けて計画的に進めます。

また、受講後に理解度テストを実施し、必要に応じて再教育を行うことで、社内全体の意識向上につながります。教育は年1回の定期実施に加え、入社時やインシデント発生後にも適宜実施することが理想的です。

Pマーク教育の実施・テスト方法

Pマーク教育は、企業規模や勤務形態に合わせて柔軟に実施できます。代表的な方法には「社内集合研修」「外部セミナー研修」「eラーニング研修」「動画研修」があり、それぞれに特徴とメリットがあります。ここでは、それぞれの研修方法について分かりやすく解説します。

社内集合研修

社内集合研修は、従業員を1か所に集めて講義形式で行う方法です。教育担当者や管理者が直接指導できるため、組織としての方針を統一的に伝えやすいのがうれしい点です。その場で質問を受け付けたり、ディスカッションを取り入れたりすることで理解度を深められます。また、自社の業務内容や過去のインシデント事例を交えた実践的な内容を組み込めるため、現場に即した教育が可能です。

ただし、全員を同時に集める必要があるため、勤務時間や拠点の都合でスケジュール調整が大変になってしまうこともあります。大規模企業では部署ごとに複数回に分けて実施するのが効果的です。

外部セミナー研修

外部セミナー研修は、Pマーク制度や個人情報保護の専門家を講師として招き、社内または外部会場で実施する方法です。専門的な知見に基づいた最新の動向や実例を学べるため、教育内容の質を高められます。

一方で、講師のスケジュール調整や費用負担が発生する点には注意が必要です。セミナー形式の利点を最大限生かすには、講師への事前打ち合わせで自社の課題を共有し、実践的なテーマを取り入れてもらうとよいでしょう。

eラーニング研修

eラーニング研修は、パソコンやスマートフォンを用いてオンライン上で受講する教育方法です。時間や場所を選ばず受講できるため、在宅勤務やシフト制の職場でも全員が受講しやすい柔軟な形式です。学習管理システム(LMS)を活用すれば、受講履歴やテスト結果を自動で管理でき、進捗確認や未受講者へのリマインドも簡単に行えます。

教材を動画・スライド・クイズ形式などにカスタマイズでき、理解度に応じて繰り返し学習することも可能です。その一方で、受講を個人の裁量に任せると参加率が下がるおそれがあるため、受講期間の設定や定期的なフォロー体制を整えなければなりません。

動画研修

動画研修は、教育内容を録画した映像を社員が個別に視聴する形式です。映像による説明は印象に残りやすく、短時間で多くの従業員に一貫した内容を届けられます。一度制作すれば繰り返し利用できるため、コストを抑えながら継続的な教育を行えます。特に多拠点企業やテレワーク中心の企業に適しており、従業員が業務の合間に視聴できる点も利便性が高いです。

ただし、内容が古くなるリスクもあるため、法改正や社内ルールの変更に合わせて定期的な更新が必要です。視聴後には確認テストを組み合わせ、理解度を可視化することで、教育効果を確実に高められます。

まとめ

Pマーク教育は、企業全体で「個人情報を守る姿勢」を育てるための大切なプロセスです。どんな研修方法を選ぶかは企業によってさまざまですが、もっとも大切なのは、全員が内容を理解し、自分ごととして考えられるようにすることです。教育を通じて、社員が安心して仕事に向き合える環境を整えることは、企業の信頼を高めることにもつながります。

一人ひとりがPマークについて学び、個人情報を守ろうとする意識を積み重ねることで、組織全体の信頼と安心を支える力が育まれるでしょう。

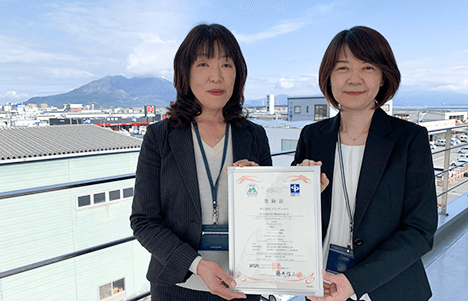

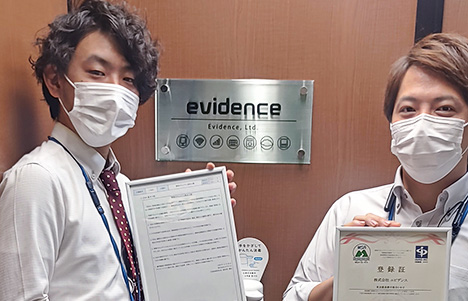

ISOプロでは月額4万円から御社に合わせたISO運用を実施中

ISOプロではISO各種の認証取得から運用まで幅広くサポートしております。

また、マニュアル作成など御社に合わせたムダのない運用を心がけており、既に認証を取得しているお客様においてもご提案しております。

サポート料金においても新プランを用意し、業界最安級の月額4万円からご利用いただけます。

こんな方に読んでほしい