Pマークの取得費用は?内訳や費用を抑えるポイントを解説

- Pマークの審査費用の内訳は申請料・審査料・付与登録料があり、相場は事業者規模により異なる

- Pマークは自社の個人情報管理体制をアピールできる第三者認証であるため、費用がかかっても多くの企業が取得している

Pマーク(プライバシーマーク)を取得している企業は年々増加傾向を見せており、現在、取得を考えている企業も多いでしょう。その際、気になるのはPマークを新規取得するのにかかる費用相場ではないでしょうか。

そこで、この記事ではPマークの取得に必ずかかる審査費用や、多くの企業が依頼しているコンサル依頼についてなどを解説します。

目次

Pマーク(プライバシーマーク)の取得費用

Pマークの取得費用(審査費用)の内訳は、「申請料」「審査料」「付与登録料」の3つに分けられます。

- 申請料

- プライバシーマーク付与適格性審査の申請に必要な費用です。申請時にかかるため審査の結果によらず、申請するだけで支払う必要があります。

- 審査料

- 審査工程を実施するために必要な費用です。審査料には、文書審査・現地審査・改善内容の確認審査・審査報告が含まれます。

- 付与登録料

- 付与登録料は、プライバシーマーク付与適格決定を受けたのちにプライバシーマーク使用料として支払う費用です。

ここでは、Pマークの取得費用の料金相場や支払うタイミング、支払先について解説します。

審査費用の料金表

2024年6月現在、新規取得時の審査費用の目安は以下のとおりです。消費税10%込の価格です。

| 種別 | 事業者規模 | ||

|---|---|---|---|

| 小規模 | 中規模 | 大規模 | |

| 申請料 | 5万2,382円 | 5万2,382円 | 5万2,382円 |

| 審査料 | 20万9,524円 | 47万1,429円 | 99万5,238円 |

| 付与登録料 | 5万2,382円 | 10万4,762円 | 20万9,524円 |

| 合計 | 31万4,288円 | 62万8,573円 | 125万7,144円 |

また、その他に現地審査にかかる交通費や宿泊費などを別途支払う必要があります。

支払うタイミングと支払先

それぞれの審査費用を支払うタイミングと支払先は以下のとおりです。基本的に各機関からの請求に基づいて支払うようにしましょう。

| 種別 | 支払先 | 支払時期 |

|---|---|---|

| 申請料 | 審査機関 | 申請書類受付後 |

| 審査料 | 審査機関 | 現地審査終了後 |

| 付与登録料 | 付与機関(JIPDEC) | 付与適格決定通知後 |

ただし、支払時期は審査機関によって異なる場合がありますので、あくまで目安として参考にしてください。

Pマークの取得費用を抑えるために検討すべきポイント

Pマーク取得に必ずかかる費用は審査費用です。また、取得方法には「自社取得」と「コンサル取得」の2種類の方法があり、どちらを選ぶかによりかかる費用は変わります。

ここでは、取得費用を抑えるために検討すべきポイントとして、コンサル取得について解説します。

コンサル取得するメリット

コンサル取得する主なメリットを、以下にまとめました。

- Pマーク取得にかかる社内工数を減らし、手間や負担、かかる人件費を低減できる

- プロのアドバイスを受け、自社の実情に合った個人情報マネジメントシステムを構築できる

- Pマークを確実に取得できる

自社取得の場合、自社の社員のみですべての工数を実施することが必要です。そのため支出として発生するわけではない「見えにくいコスト」として人件費がかかります。

例えば、月給30万円の従業員一人にPマーク担当として業務を1年間行った場合、30万円×1人×12か月で360万円がかかっているのと同義になります。

コンサルにアウトソーシングすることで、手間や負担だけでなく人件費の大幅な削減にもつながるのです。

コンサルに依頼した際の費用相場・期間

コンサルに依頼した際の費用・期間は、事業者規模やサポート内容、各コンサルティング業者のプランにより異なるため、あくまで目安として参考にしてください。

Pマーク新規取得の費用相場は、以下のとおりです。

| 事業者規模 | 月額料金 |

|---|---|

| 小規模 | およそ5万円~ |

| 中規模 | およそ7万円~ |

| 大規模 | およそ10万円~ |

またPマーク新規取得にかかる期間の目安は、6か月から1年程度です。

そのため、例えば小規模事業者が6か月間コンサルを依頼してPマークを取得した場合、30万円~の費用がかかります。

Pマークの取得費用を抑えるコンサル選びとは

Pマークの取得費用を抑えつつ、質の高いISMS構築・運用のために、どのようなコンサルを選べば良いのでしょうか。ここではコンサル選びのポイントを解説します。

Pマーク取得サポートの実績が豊富にある

まず確認したいのは、Pマークの取得サポートの実績が豊富にあるかどうかです。最近では、多くのコンサル会社がホームページに「取得事例」を掲載しています。事例ページがない場合には、問い合わせした際に確認することがおすすめです。

また業種・規模などが自社に近い企業における実績があれば、よりスムーズな取得サポートにつながる可能性があります。

担当者の対応が丁寧かつスピーディー

打ち合わせをする担当者の対応についても確認することがおすすめです。というのも、Pマーク取得まで6か月から1年程度と長期間にわたり、担当者とはパートナーとして取り組むことが必要であるためです。

例えば質問の回答が遅かったり、相談しても他人事のような対応をされたりしては、二人三脚で進行することは難しいでしょう。

そのため担当者の対応や価値観も、十分に吟味したうえでコンサル会社を選ぶことがおすすめです。

サポート体制が充実している

コンサルタントのサポート内容は、コンサル会社やプランによって異なります。

例えば、以下の点については事前に確認しておくと、トラブルになる可能性を低減できるでしょう。

- 電話・メールでの相談は可能か

- 対応回数に制限はあるのか

- 取得後の運用もサポートしてくれるか

こうした点を把握するためにも、まずは複数のコンサル会社に「どのようなサポートをしてもらえるのか」を確認することがおすすめです。

費用がかかってもPマークを取得すべき価値とは

Pマークを取得するには費用がかかりますが、Pマークを取得すべき価値はどこにあるのでしょうか。

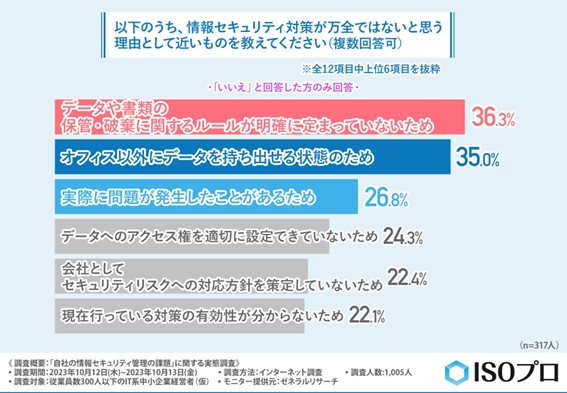

ここでIT系中小企業経営者である約1,000人に「自社の情報セキュリティ管理」について調査したアンケート結果をご覧ください。

「社内の情報セキュリティ対策は万全だと思いますか?」という質問に「いいえ(31.5%)」と答えた方を対象に、「情報セキュリティ対策が万全ではないと思う理由として近いものを教えてください(複数回答可)」と質問したところ、以下の回答が得られました。

- 『データや書類の保管・破棄に関するルールが明確に定まっていないため(36.3%)』

- 『オフィス以外にデータを持ち出せる状態のため(35.0%)』

- 『実際に問題が発生したことがあるため(26.8%)』

- 『データへのアクセス権を適切に設定できていないため(24.3%)』

- 『会社としてセキュリティリスクへの対応方針を策定していないため(22.4%)』

- 『現在行っている対策の有効性が分からないため(22.1%)』

このように、さまざまな情報セキュリティの課題を感じている企業が多くあります。

しかし、現在は個人情報の取り扱いに関して消費者から常に厳しい目が注がれており、消費者を安心させるという意味でPマークの取得は重要といえるでしょう。

また、Pマークを取得するには従業員を教育する必要があるため、個人情報の取り扱いに対する意識改革も可能です。

このように社内の不安要素を取り除くことができるため、費用をかけてでも取得する価値やメリットは十分にあるといえます。

まとめ

Pマークの新規取得にかかるお金について解説しました。意外と高額な出費になることに驚いている方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、取引先企業や消費者の信頼を得られるのなら安いものではないでしょうか。今後は事業規模の大小問わず、より多くの企業が取得に乗り出すことが予想されます。取り残されないためにも早めの判断と行動が必要です。

また、自社構築が可能かどうかコンサルティング会社に相談、または効率的に取得をするためにコンサルタントの支援を受けることも一案でしょう。

ISOプロでは月額4万円から御社に合わせたISO運用を実施中

ISOプロではISO各種の認証取得から運用まで幅広くサポートしております。

また、マニュアル作成など御社に合わせたムダのない運用を心がけており、既に認証を取得しているお客様においてもご提案しております。

サポート料金においても新プランを用意し、業界最安級の月額4万円からご利用いただけます。

こんな方に読んでほしい