少子高齢化により、人材不足に頭を悩ませている企業も多いでしょう。人材を確保し、定着させるには従業員のモチベーション向上につながる評価制度を確立させることが重要です。

その際、人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)を活用することで、評価制度の運用にかかる費用を軽減できます。

そこで、この記事では人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)の支給要件や助成金額について詳しく解説します。

※令和7年3月31日をもって、人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)は廃止されました。

人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)とは

人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)とは、「生産性向上のための人事評価制度と賃金制度を整備し、生産性の向上、賃金アップ及び離職率の低下を図る事業主を助成するコース」です。

人材不足の解消を目的としており、魅力ある職場づくりの一環として労働環境の向上を図る事業主を支援する制度です。

関連記事:【2024最新】人材確保等支援助成金とは?各コースを徹底解説

なかでも人事評価改善等助成コースは、人事評価制度と賃金制度を整備することで、生産性向上や賃金アップを図り、離職率の低下と人材不足の解消という目的達成につなげようという狙いがあります。

人事評価改善等助成コースは令和6年4月1日から、再び整備計画の新規受付を開始しましたが、令和7年3月31日に廃止されました。

なお、「雇用管理制度助成コース」に、人事評価改善等助成コースと同様の目的のメニューが新設されています。賃金規定制度や人事評価制度の整備による助成金受給を目指したい場合、雇用管理制度助成コースをご覧ください。

助成額

人事評価改善等助成コースの助成額は、80万円です。

人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)の支給要件

人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)の支給要件を解説します。ここでは、主な支給要件を簡潔にまとめているため、詳細については厚生労働省のホームページを確認するか、助成金コンサルに確認してください。

対象となる事業主

支給対象となる事業主の主な要件をまとめました。

- 雇用保険の適用事業主であること

- 整備した人事評価制度などを運用していること

- 人事評価制度などの整備に関する計画を都道府県労働局長に提出し、認定を受けた事業主であること

- 人事評価制度などの適用開始日~支給申請日の前日までの間、 同一の人事評価制度等対象労働者を、最低1名は雇用保険被保険者として継続雇用していること

- 人事評価制度対象労働者に、毎月の賃金の総額を3%以上増額させた事業主であること

- 離職率を目標値以上に低下させること

離職率の低下については、のちほど詳しく解説します。

対象となる人事評価制度

支給対象となる人事評価制度の主な要件をまとめました。

- すべての人事評価制度等対象労働者を適用対象とする制度であること

- 新設または改定された制度であること

- 労働者の生産性の向上に資する人事評価制度および賃金制度として、労働組合もしくは労働者の過半数を代表する者と合意した制度であること

- 人事評価の対象と基準・方法が明確であり、労働者に開示している制度であること

- 評価が年1回以上行われる制度であること

- 人事評価制度に基づく評定と、賃金額またはその変動の幅・割合との関係が明確な制度であること

- 賃金表を定めた制度であること

- 整備した人事評価制度などにより対象労働者を実際に評価した日から、人事評価制度などの実施日が2か月以内の制度であること

- 「賃金額の引き下げを行う」といった助成金の趣旨・目的に反する人事評価制度などでないこと

参照:厚生労働省「人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)を活用してみませんか?」

「そもそも助成金って何?」「個人事業主でももらえるものなの?」という疑問をお持ちの方はこちら!助成金の制度や仕組みについてわかりやすく解説しています!

助成金とは?対象者や受給条件・申請の方法まで徹底解説人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)における離職率の算出方法

助成を受ける条件として、離職率を目標値以上に低下させることが明記されています。

そこで、ここでは材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)における「離職率の低下」の算出方法と低下させる離職率ポイントを解説します。

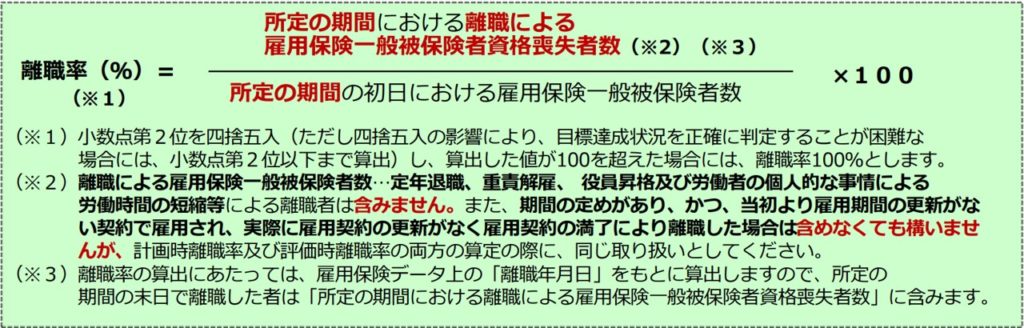

離職率の算出方法

離職率の算出式は以下のとおりです。

出典:厚生労働省「人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)を活用してみませんか?」

算出式にある「所定期間」は、算出する離職率によって数値が異なるため注意しましょう。

| 評価時離職率を算出する場合の所定期間 | 人事評価制度などの適用開始日~起算して1年を経過する日までの期間 |

|---|---|

| 計画時離職率を算出する場合の所定期間 | 人事評価制度等整備計画認定申請日の前日の1年前~起算して1年を経過するまでの期間」 |

また「雇用保険一般被保険者」とは、「高年齢被保険者」「短期雇用特例被保険者」「日雇労働被保険者」以外の被保険者です。ただし、事業所が「高年齢被保険者」の労働者のみの場合には、算出中の「雇用保険一般被保険者」を「高年齢被保険者」と置き換えてください。

低下させる離職率ポイント

助成金を受給するには、評価時離職率を計画時離職率よりも以下の表にある離職率ポイント(目標値)以上低下させることが求められます。ただし、評価時離職率が30%以下であることが必要です。

離職率ポイント(目標値)は、対象事業所における雇用保険一般被保険者の人数規模に応じて変わります。

| 対象事業所における雇用保険一般被保険者の人数規模区分 | 1~300人 | 301人以上 |

|---|---|---|

| 低下させる離職率ポイント(目標値) | 現状維持 | 1%以上 |

※人数規模区分は、評価時離職率算定期間の初日時点の人数規模区分が適用されます。

※「計画時離職率―目標値=0%を下回る場合」「新規創業などにより計画時離職率を算出できない場合」には、評価時離職率を0.0%とすることが目標になります。

参照:厚生労働省「人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)を活用してみませんか?」

人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)における申請の流れ

人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)における申請の流れを以下にまとめました。

- 人事評価制度等整備計画を作成する

- 1の整備計画や申請書類を都道府県労働局などに提出する

- 労働局などから認定の通知が届く

- 認定を受けた整備計画にもとづいて人事評価制度などを整備する

- 人事評価制度などをすべての人事評価制度等対象労働者に実施する

- 適切に運用し、人事評価改善等助成コースの要件をすべて満たす

- 支給申請書を都道府県労働局などに提出する(「人事評価制度等の実施日」または「評価時離職率算定期間の末日」のいずれか遅い日の翌日から起算して2か月以内)

- 助成金が支給される

人事評価制度等整備計画の作成~助成金受給までの一連の流れを理解しておき、期日内に申請書類を準備することが大切です。不安な場合には、助成金コンサルに申請サポートを依頼することで、スムーズな受給につながります。

まとめ

この記事では、人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)について解説しました。

人事評価改善等助成コースでは、人事評価制度などを生産性向上・離職率低下などにつながるように整備する必要があります。事業活動における基盤となる部分であるため、人事評価制度などを新設または改定する際は、自社の状況や事業計画とよく照らし合わせたうえで取り組むことが大切です。

プロのコンサルタントに依頼するとより効果的な制度導入や確実な受給につながります。まず以下から無料相談を試してみてはいかがでしょうか。

無料相談はこちら